明度、色相、彩度の色の3属性は、大人なら美術の時間に習ってきているはずですが、よく理解しないままという方もいらっしゃるかもしれません。今の図工、美術では、これらを単なる知識として教師が一方的に教えることはありませんが、造形的な活動と色の3属性は切り離すことができない基本的な知識です。そこで、このページでは、色の3属性を取り上げてみました。

このページの内容を動画で

このページの内容はさらに詳しく動画で解説しています。授業中に子どもが視聴できるように、小学生に理解できるような言葉で解説しましたが、内容的には中学美術でも十分使って頂けると思います。こちからご覧いただけます。

色の3属性

明度

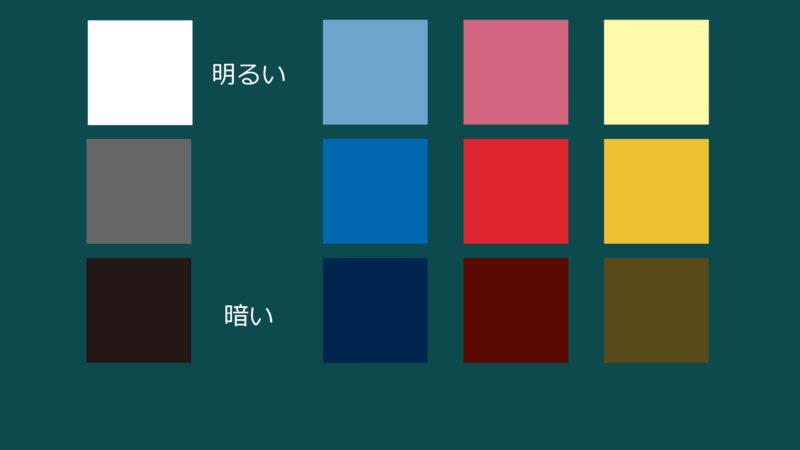

一番明るい色である白と一番暗い色である黒は、色の中でも特別な色で、色を持たない色です。これを、無彩色といいます。ちなみに白と黒を混ぜると、灰色を作ることができますが、この灰色も無彩色です。そしてこれら無彩色が持っているものが、明るさや暗さです。

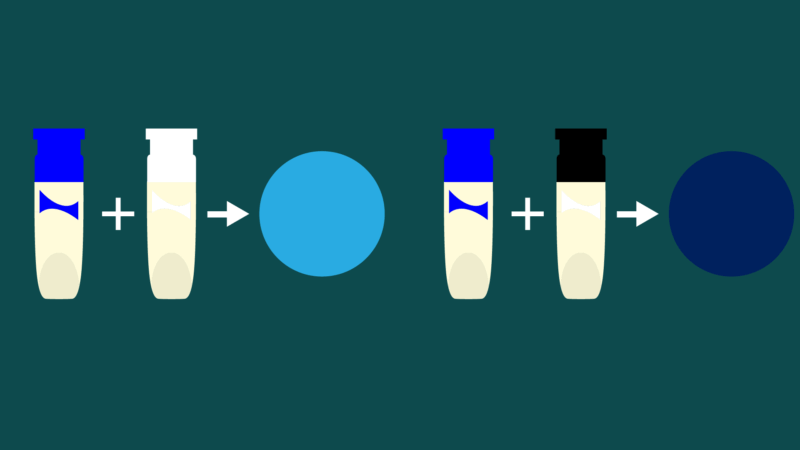

自分自身は色を持たず、明るさだけを持っているおかげで、他の色と混ぜるとその色の明るさを変えることができます。たとえば、青に白を混ぜて水色にしたり、青に黒を混ぜて紺色を作ったりできます。この明るさの違いを明度と言います。明るさの度合いです。

このように、明度が違う色は、青に対しての水色や紺色以外にも、赤に対してのピンクや茶色などがあります。これらは、明るさは違うものの、色そのものは同じということができます。

色相

虹が7色に見えるのは、雨粒などで光が分かれて見えているせいです。このように光にはもともと色々な種類の色が入っています。

私たちが色を感じるのは、光の中の一部の色を物が跳ね返しているからです。たとえば、トマトは赤の光を跳ね返すので赤く見え、ピーマンは緑の光を跳ね返すので緑に見えています。

このように、色は光ととても関係が深いので、色の並び方も虹の順番で考えると便利です。

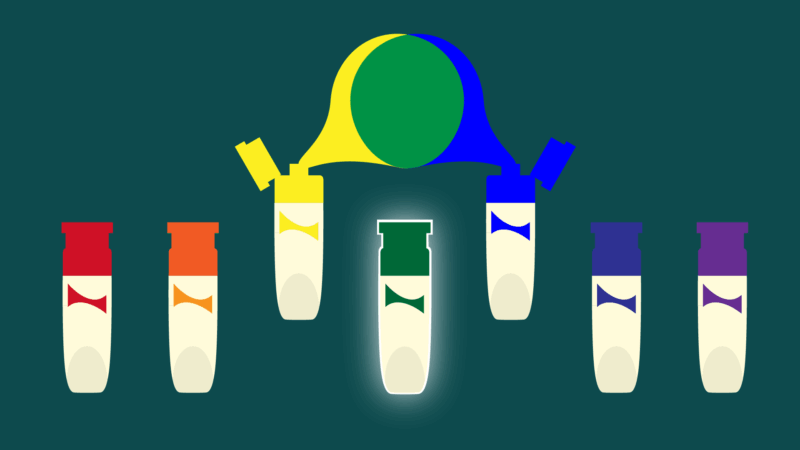

絵の具を虹の並び方のように、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の順に並べてみましょう。

このように並べておけば、どの色とどの色を混ぜればどんな色ができるか、大体予想できます。

例えば、黄と青を混ぜると緑に、赤と黄を混ぜると橙になります。2つの間の色ができるということです。

でも、残念ながら全ての色を作れる訳ではありません。橙と緑の間は黄色なので、このふたつを混ぜれば黄色ができそうな気がしますが、実際には、黄色にはなりません。

このように思ったようにならない場合もありますが、色の種類と並び方を意識すると、色を混ぜたり、色を組み合わせたりする時にとても役に立ちます。そして、赤、橙、黄といった色の種類を色相と言います。

彩度

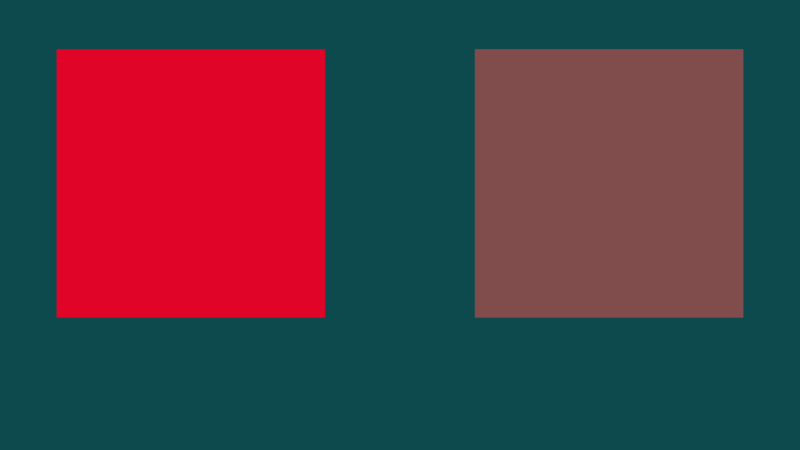

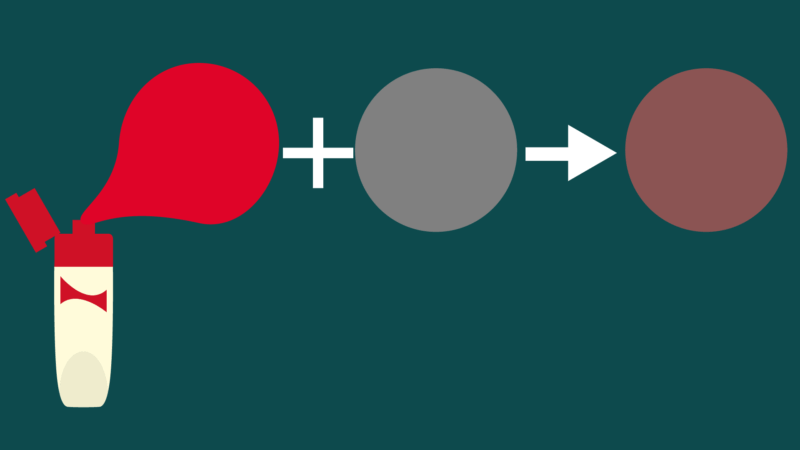

下の図をご覧ください。左ははっきりとした色なのに、右はなんだかくすんだ感じです。このように同じ色でも、鮮やかなものとそうでないものがあります。

この違いは何かというと、色の要素が多いか少ないかによる違いです。ある色に無彩色を混ぜる場合を考えてみましょう。無彩色は色の要素が無い訳ですから、混ぜれば混ぜるほど元の色の持つ色の要素が薄まっていきます。

実際に行う場合は、白や黒の無彩色を使うと色の要素だけでなく、明るさも同時に変わってしまい分かりにくいので、灰色を使います。白と黒の中間ぐらいの灰色を混ぜることで、その色を明るくも暗くもせずに、色の要素だけを薄めていくことができます。

このような色の鮮やかさの違いのことを彩度と言い、鮮やかな色は彩度が高い、くすんだ色は彩度が低いと言います。彩度の低い色は、汚い感じがして使い道がないように思うかもしれませんが、彩度が高いものに比べて、華やかさはないものの落ち着いた印象にすることができます。

補足

・造形的な知識については、指導要領に自分の感覚や行為を通して理解するとされているように、子どもの活動が前提となっています。例えば、混色の学習では、いろいろな色を自分の考えで混色してみて、子ども自らがその結果を学んでいくという過程が必要です。

「きれいな色ができると思って混ぜたけれど、思ったような色ができなくてがっかりした」とか、「同じ量を混ぜるのではなく、片方を少なくすることでいい色ができることを見付けて嬉しかった」とかいうような感情や感覚、行為を元にした知識は、一方的に教えられる知識に比べて理解が深まります。

とは言え、活動だけだと知識を整理できないまま終わってしまう子どもも出てくるでしょう。

そこで、このような活動のあと、子どもが獲得した知識を補強したり、まとめたりする場面で色の基本的な知識を簡単に解説するのはとても有効だと考えます。

・小学校の図工では、無彩色とか明度とか色相といった言葉を教える必要はありません。

コメント