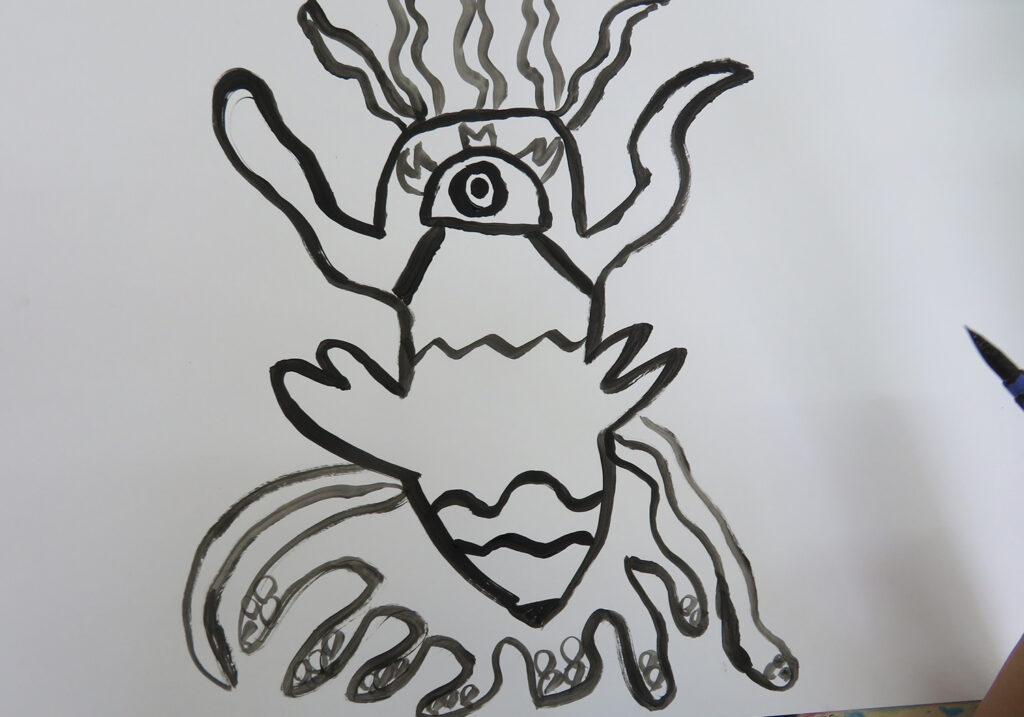

海の中は深すぎて人間に分からないことが多いようです。そんな深海にも生き物はいて、私たちがびっくりするような形をしているものもいます。そこで海や川や湖など水の中の生き物を想像しながら描いてみました。色は混色しながら似た色とそうでない色の関係を考えて塗っていくことで、描きたいものがはっきりわかるように表現することができます。

水の中は不思議な世界の題材概要

【用具材料】

絵の具 4つ切り画用紙(白) アクリル絵の具の黒

【制作手順-6時間】

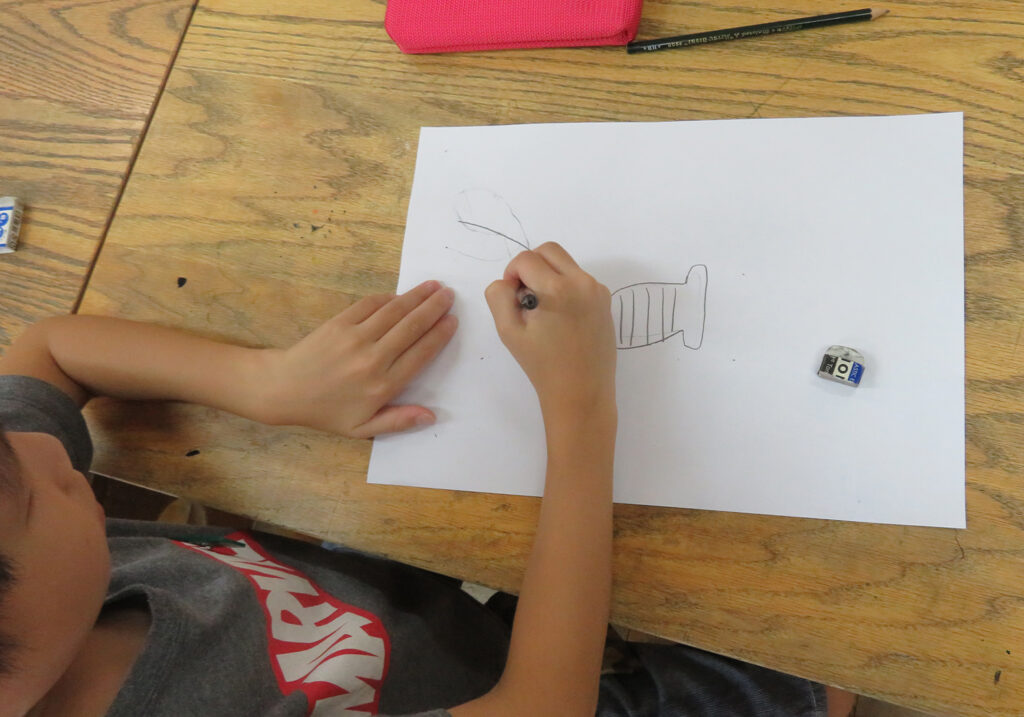

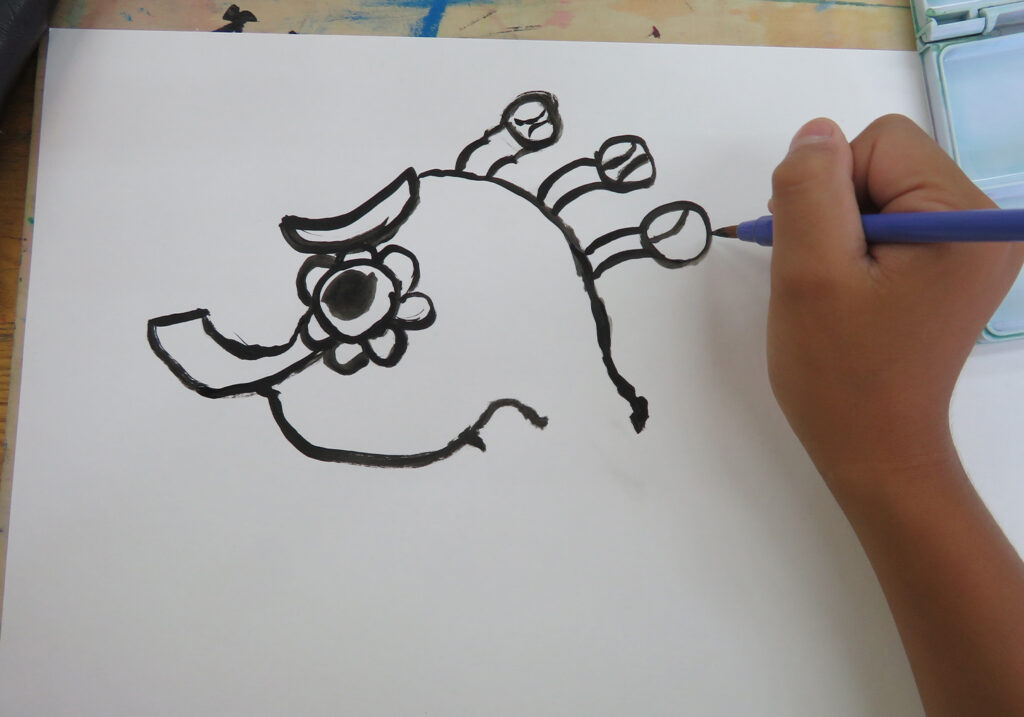

1.アイディアスケッチをして黒のアクリル絵の具で生き物を描く(2時間)

2.生き物を塗る(2時間)

3.背景を塗る(2時間)

【めあて】

形を工夫しながら水の中にいる生き物を想像して描く。

白や黒、近くの色を混色して似た色を作り、色の関係を考えながら彩色する。

【評価】

生き物の形を工夫して描くことができたか。

色の関係を意識しながら、似た色や離れた色を使うことができたか。

水の中は不思議な世界の制作過程

水の中は不思議な世界の詳細

・海の生き物というと魚ばかりになるので、導入時にイメージを広げておくことが必要である。子ども達から思いつく生き物の名前を挙げさせたり、海老やカニ、イカやクラゲなど数種類の写真をみせたり、深海魚の話をしたりすると良いだろう。この題材が「海の生き物」ではなく、「水の」としているのも、海よりもさらに広い範囲を考えさせるためである。

・アイディアスケッチはするが、それを見ながら描いたり、下描きをしたりはしない。アクリル絵の具の黒を使って、筆で直接描いていく。目の形を工夫して目から描き始め、口や頭などその近くを形の工夫を積み重ねるようにして描いていくと、全体的に大きく面白い形の生き物ができるのでおすすめである。ところで、アクリル絵の具の黒を使うのは、後で絵の具を塗った時、黒の絵の具が溶けて、絵の具の色が汚くなるのを防ぐためである。

・ある色に白、または黒を混色すると明るさの違う色ができる。色相環である色に近い関係の色を混色するとその中間の色ができる。これらの色を子ども達が理解しやすいように「似た色」と呼んでいる。この題材を行う際は、似た色とそうでない色の関係を意識しながら塗ることもめあてにすると良い。ここは足だからたくさんあっても同じような色で塗ろうとか、ここの部分は目立たせたいので、(色相環上で)離れた色で塗ろうといった具合に考えて色のまとりや組み合わせを意識できる。

・この題材では、生き物と背景を黒い輪郭線があってもなくても部屋を小さく区切るような塗り方をしている。このように塗ると似た色であっても色に変化が出るので、おもしろくなる。

コメント