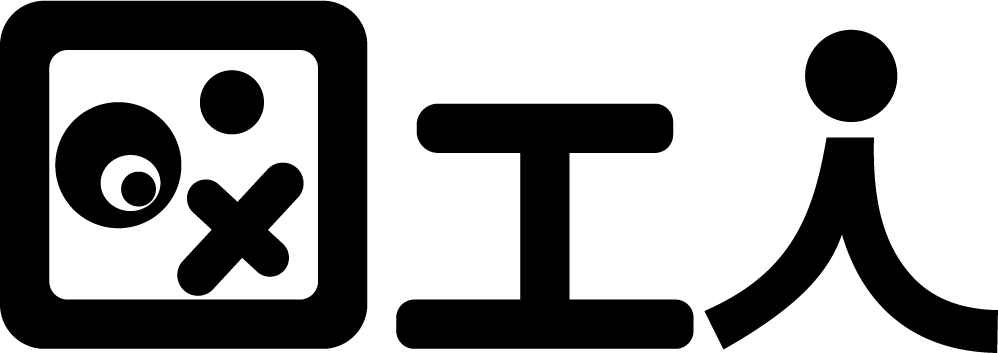

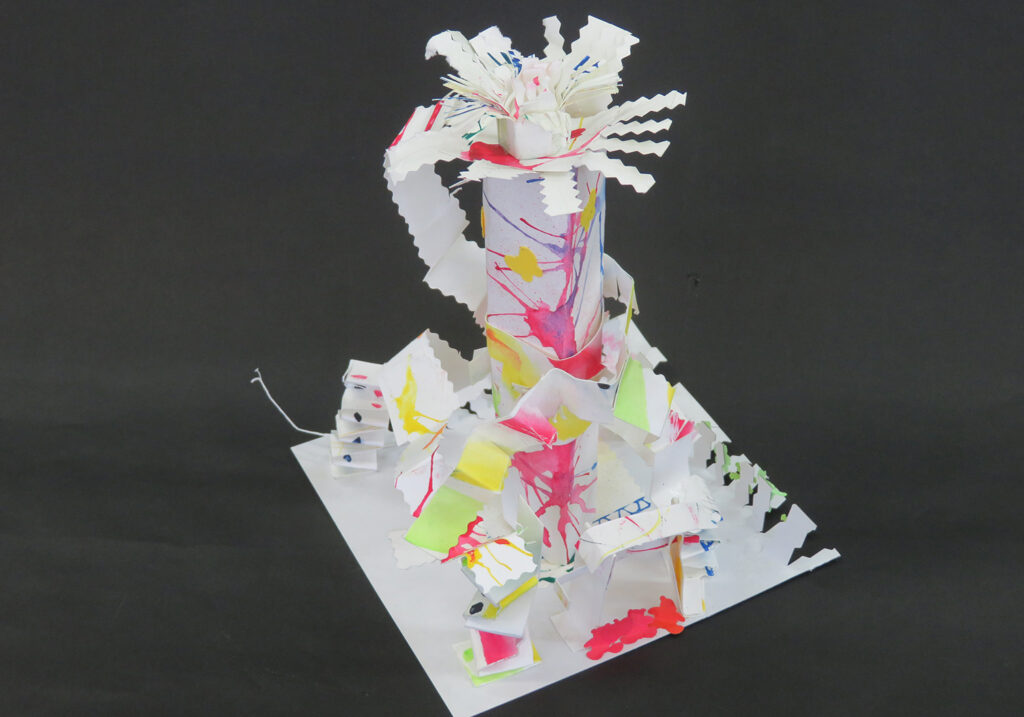

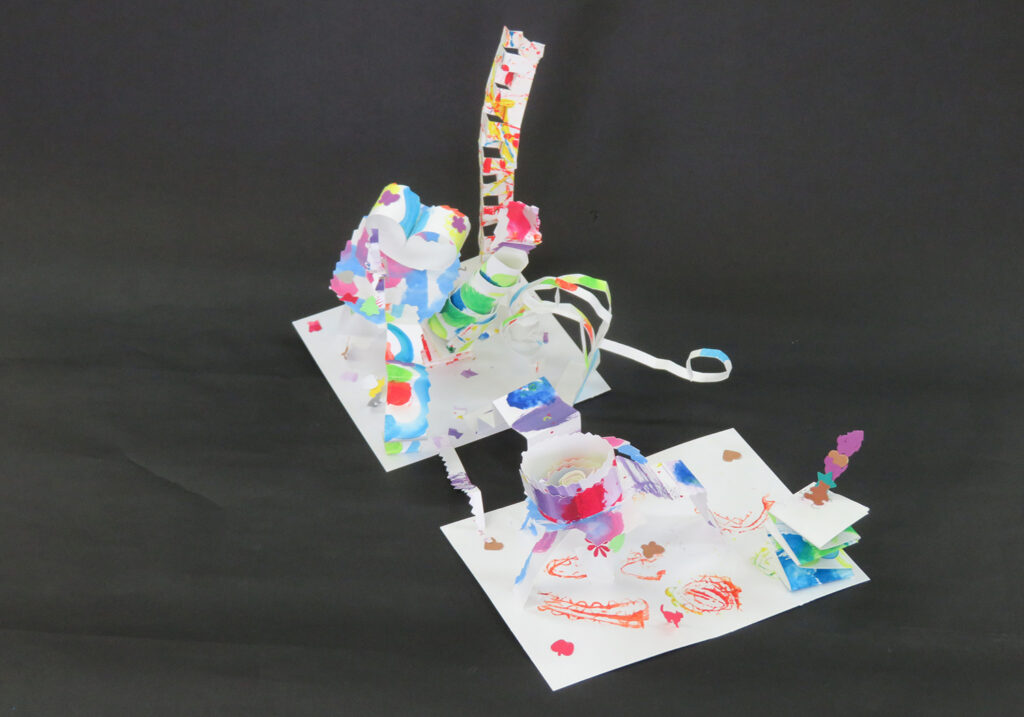

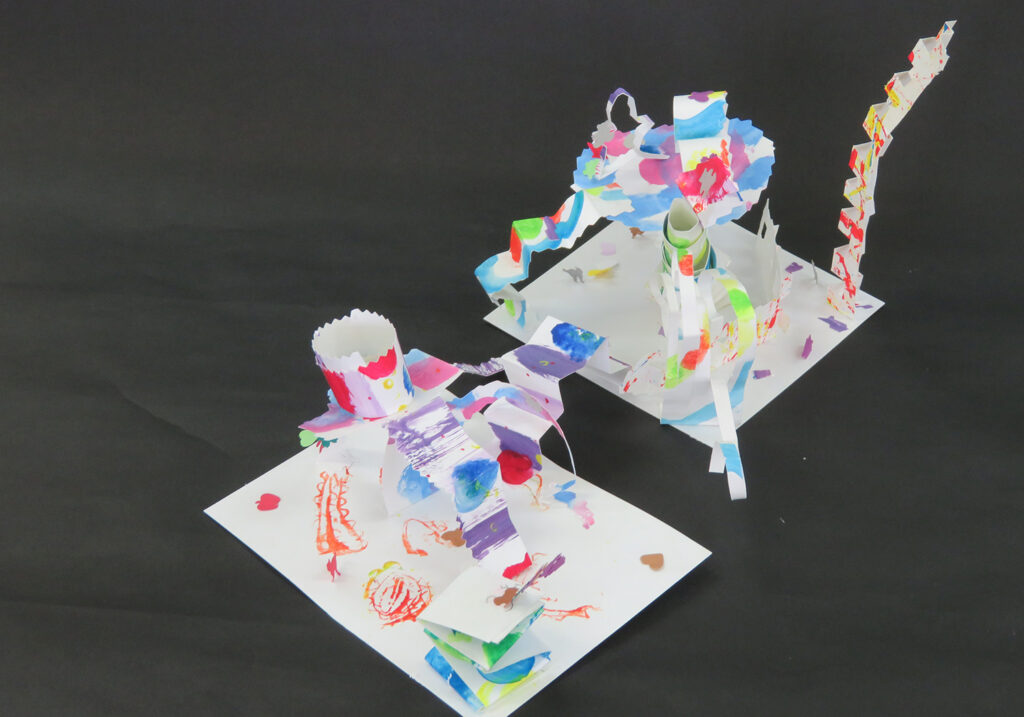

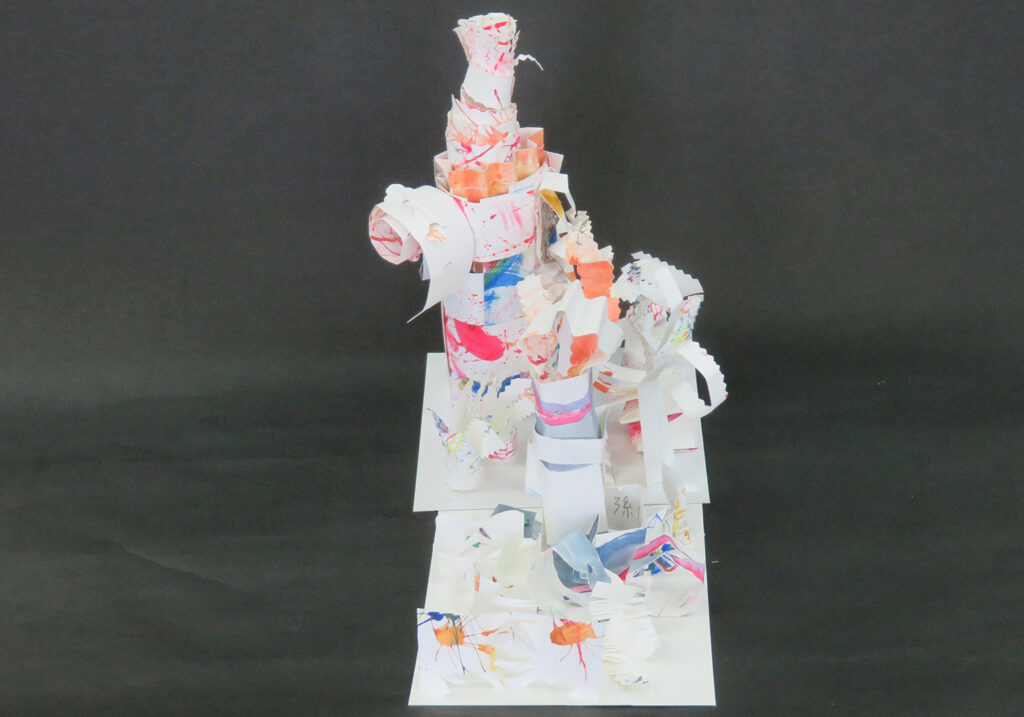

デカルコマニーやスパッタリング、吹き流しなどいろいろな技法で思い思いの色や模様を付けました。その紙を工作の材料とすることで、味のある作品ができます。白紙を使うより抵抗なく切ったり丸めたりができたり、色や模様による発想の広がりが見られたりする利点もあります。

ゆめ模様のペーパーアートの題材概要

【用具材料-材料費80円程度】

32切り画用紙 ひとり8枚程度(4つ切り相当)

化学接着剤4人に1本程度

台紙用白ボール紙(15cm×15cm)ひとり1枚

【制作手順-6時間】

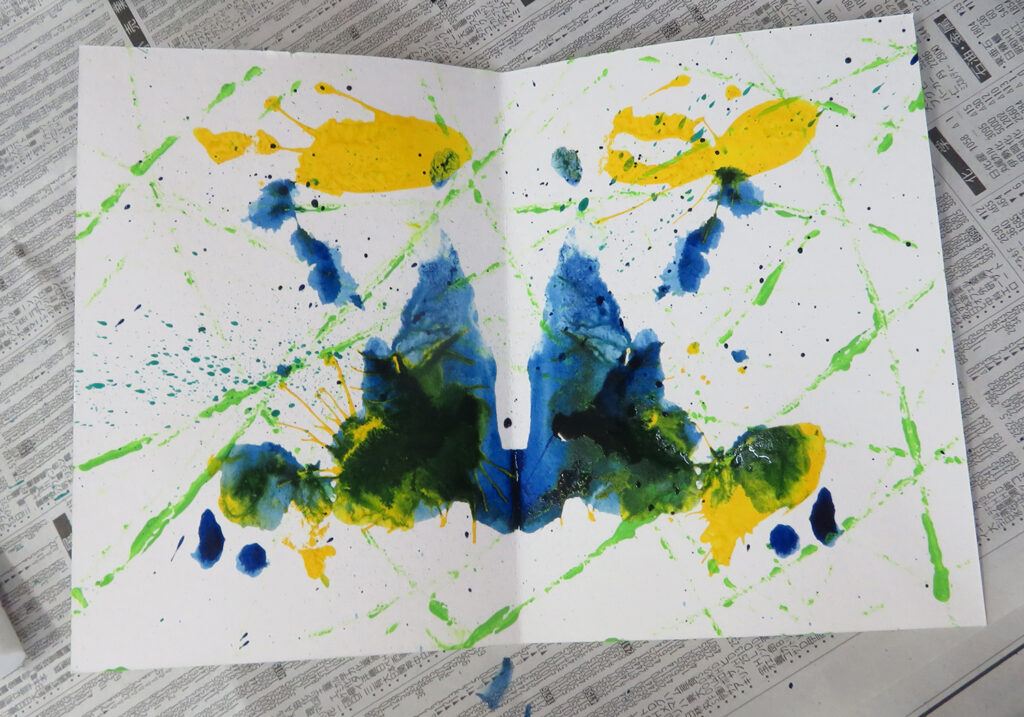

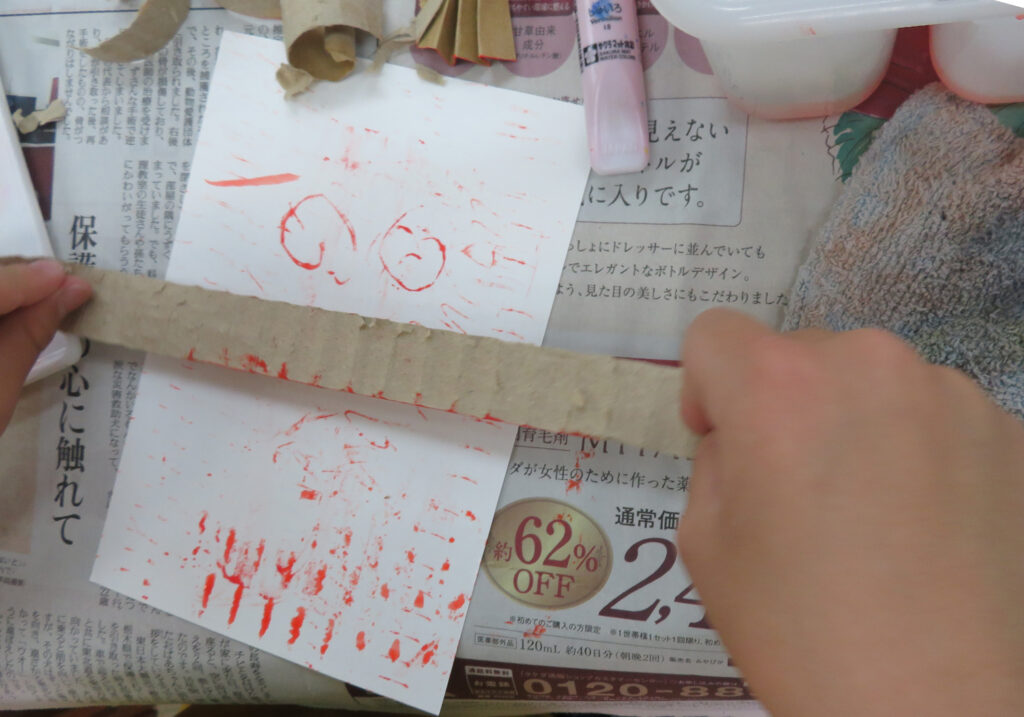

1.画用紙にいろいろな方法で色や模様を付ける(2時間)

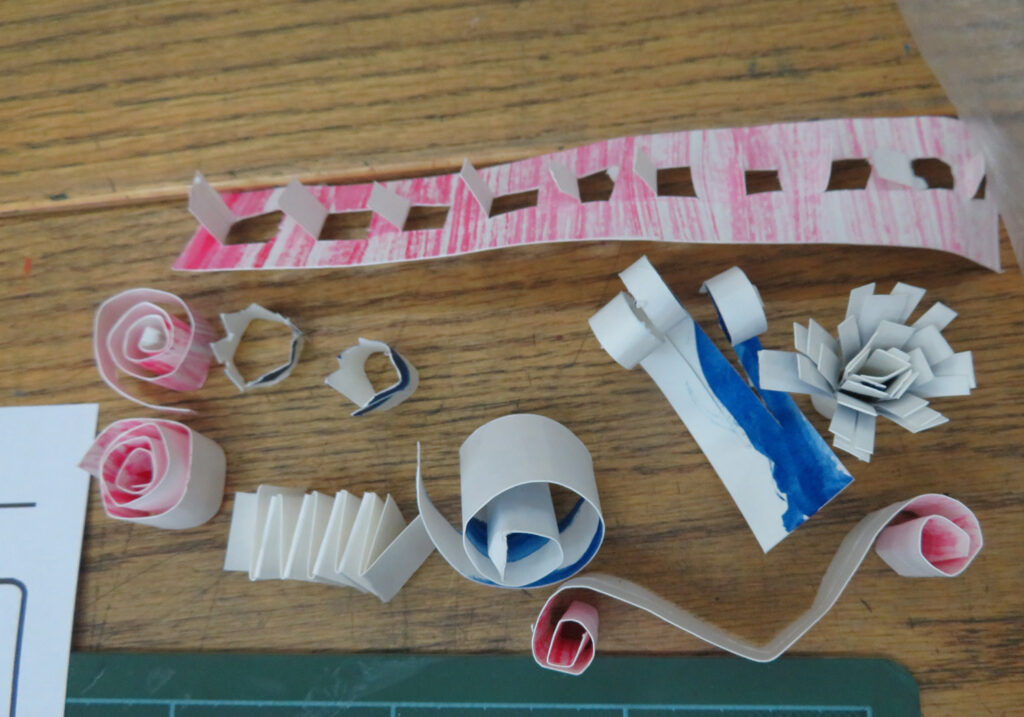

2.いろいろな折り方や切り方、曲げ方などを試す(2時間)

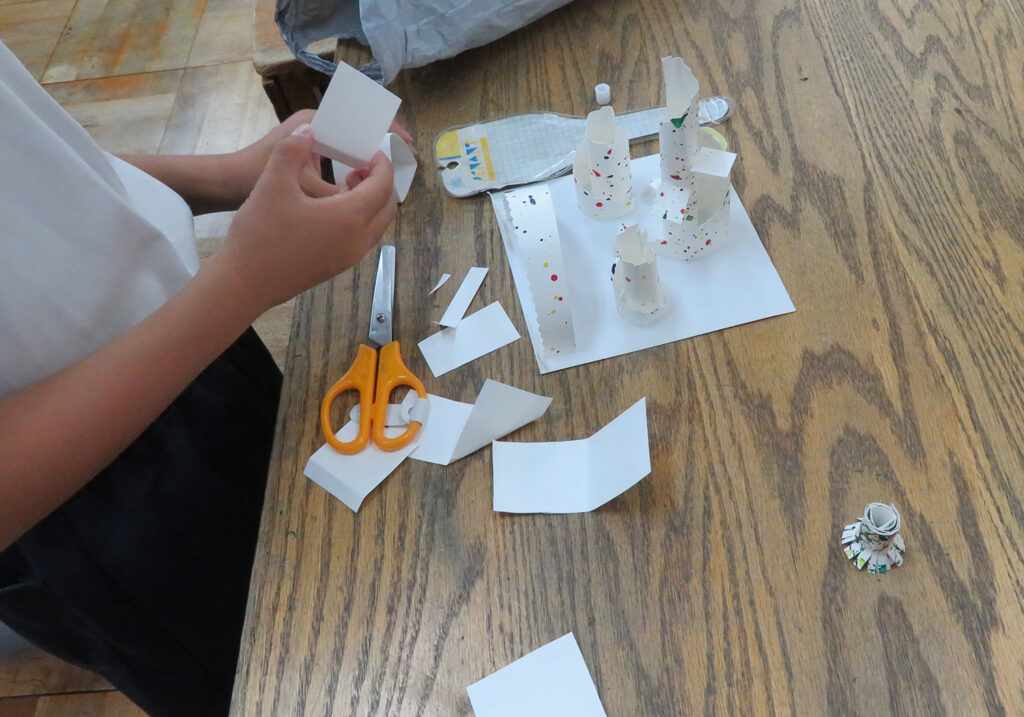

3.紙の形を工夫しながら台紙に貼り立体に表す(2時間)

【めあて】

技法を試しながら、いろいろな色や模様の表現を楽しむ。

紙を切ったり、貼ったり、曲げたり、折ったりして形を工夫しながら立体に表す。

【評価】

いろいろな技法を試しながら、色の組み合わせや模様のでき方に関心を持つことができたか。

切ったり、貼ったり、曲げたり、折ったりして紙の形を変えて、おもしろい形になるように工夫しながら立体に表すことができたか。

参考プリント 紙の変身

ゆめ模様のペーパーアートの制作過程

ゆめ模様のペーパーアートの詳細

・紙に色を付ける時、実施する学年や児童の実態に応じて経験させておきたい技法を選ぶと良い。半分に折った紙の片面にえのぐを付けてから閉じることで写し取るデカルコマニー、垂らした絵の具をストローで吹く吹き流し、金網を色の付いた歯ブラシなどでこすって色を飛ばすスパッタリング、色の付いたビー玉を紙の上に転がすビー玉ころがしなどがある。

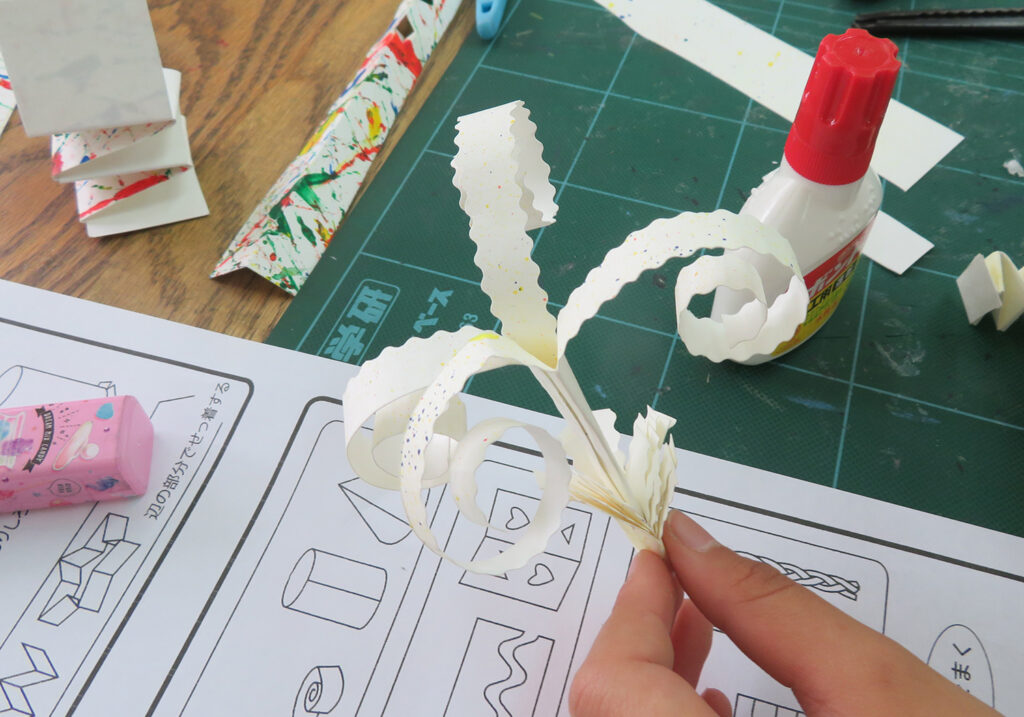

・筆の扱い方の工夫だけでも、いろいろな模様ができる。例えば、筆の根元を親指と人差し指で挟んで筆先を広げて細い線が入る(写真1枚目)ように使う、わざと筆先をばらけさせて使う、筆を軽く振ったり叩いたりして絵の具を飛び散らせる(ドリッピング)などである。他にも、紙に水を塗っておき滲ませる、筆を端を軽くつまみ筆先をクネクネ動かすようにして細い線を描く、筆を回転させるなどが考えられる。

・紙の形を変えるのは、「折る」「巻く」「切る」「編む」「接着する」などの組み合わせで行うが、子ども達の発想を広げるためこれらの方法を解説したプリントを用意した。紙の折り方や切り方を試す時間に参考資料として配布している。

・プリントの例をいくつか取り上げて全員で行うのは良いが、一斉指導ですべてを順々にやっていくという使い方は避けたい。

・子ども達は用具によっても発想を広げることができる。そこで、カッターナイフとカッターマット、ギザギザ工作バサミなどはいつでも使えるように子ども達の手にしやすい場所においておいた。

・クラフトパンチはきれいな形を簡単に型抜きできるので子ども達に人気の用具である。発想の広がらなかった子もクラフトパンチで型抜きした星や花びらの形で新たなアイディアが浮かんでくることが多い。ただ、型抜きした紙は作品の飾りには使えても作品そのものも形を変えるものではない。制作の最初にクラフトパンチを使うと紙を折ったり切ったりして作品の形を工夫するという本来のめあてを忘れてしまい、飾ることが中心となる場合がある。そこで、制作の終盤にクラフトパンチを使ってもいいようにするなどの配慮が必要であると思われる。

・接着は、木工ボンド、のり、化学接着剤のうち、接着する場所や形、方法によって子ども達が選択して利用した。化学接着剤は、速乾性があるので、手早く接着することができるし、線接着も容易になる。長く押さえて活動が中断することがなくなるので、自然な流れで発想を形にしていくことができる。そのためにも、紙工作の際にはぜひ用意しておきたい。化学接着剤にもいろいろな種類があるが、ここで使用したのは、紙の接着に適したカネダイン(20g)という商品である。

コメント