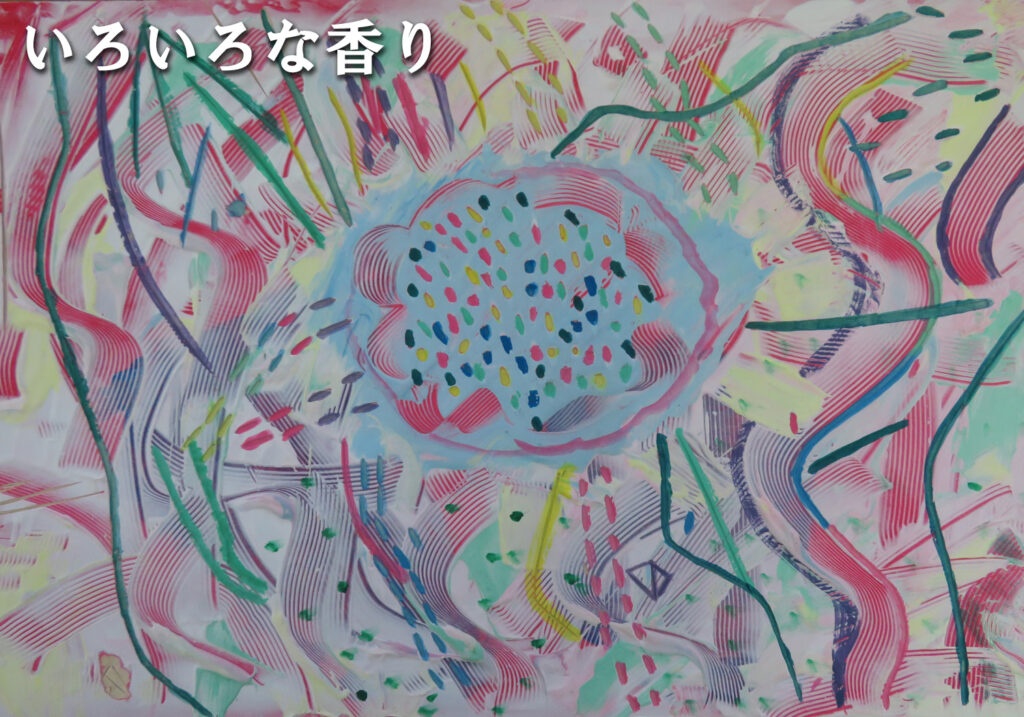

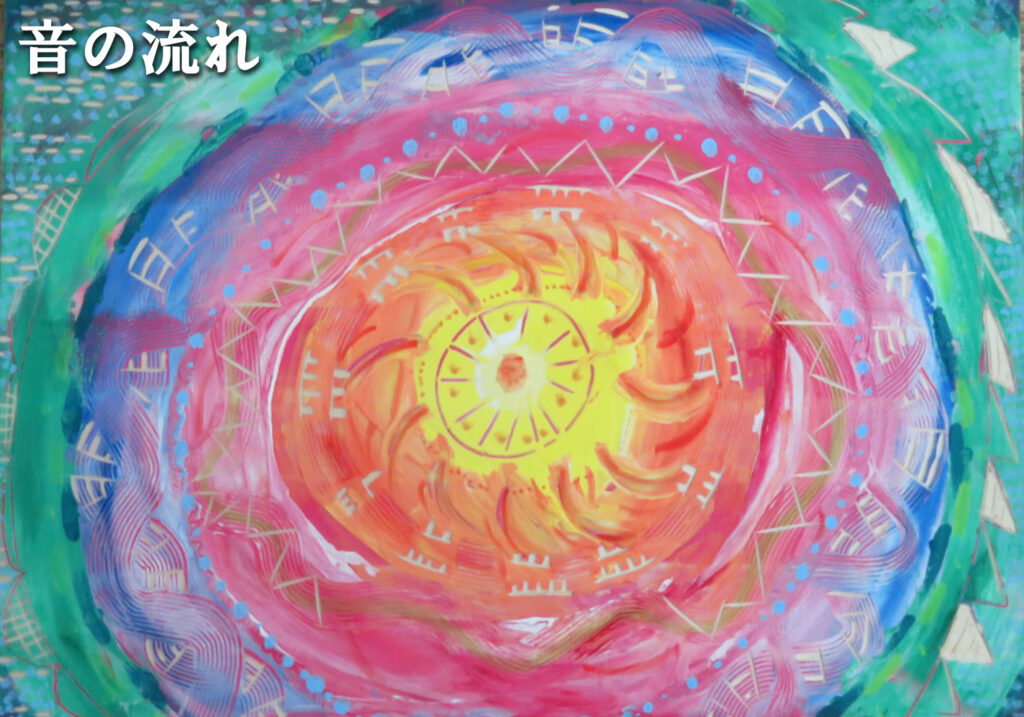

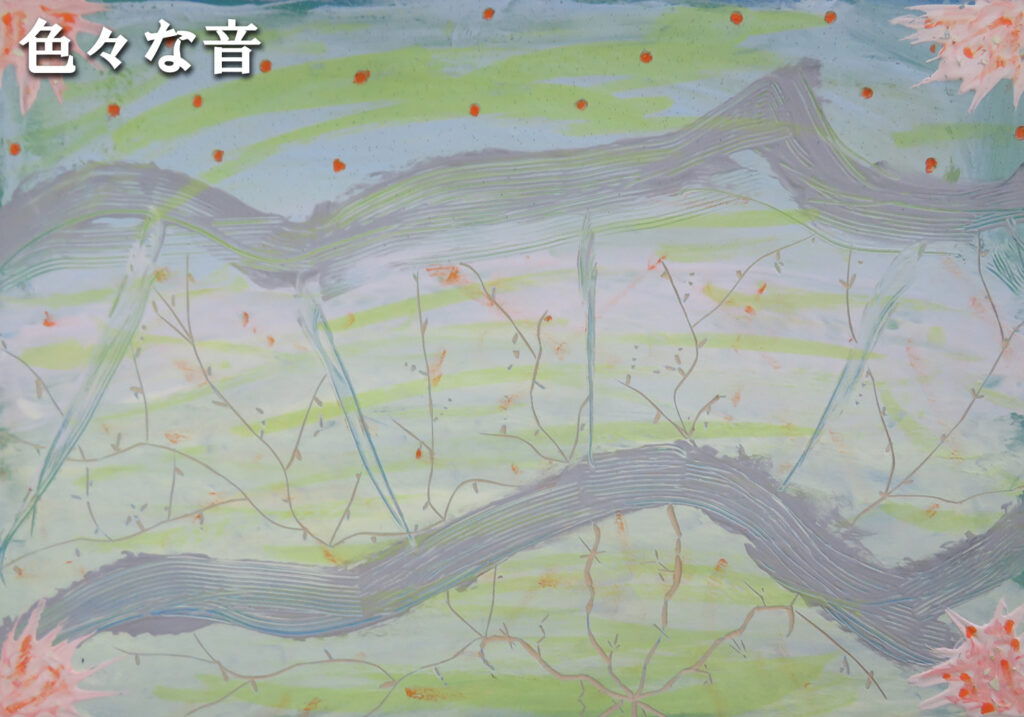

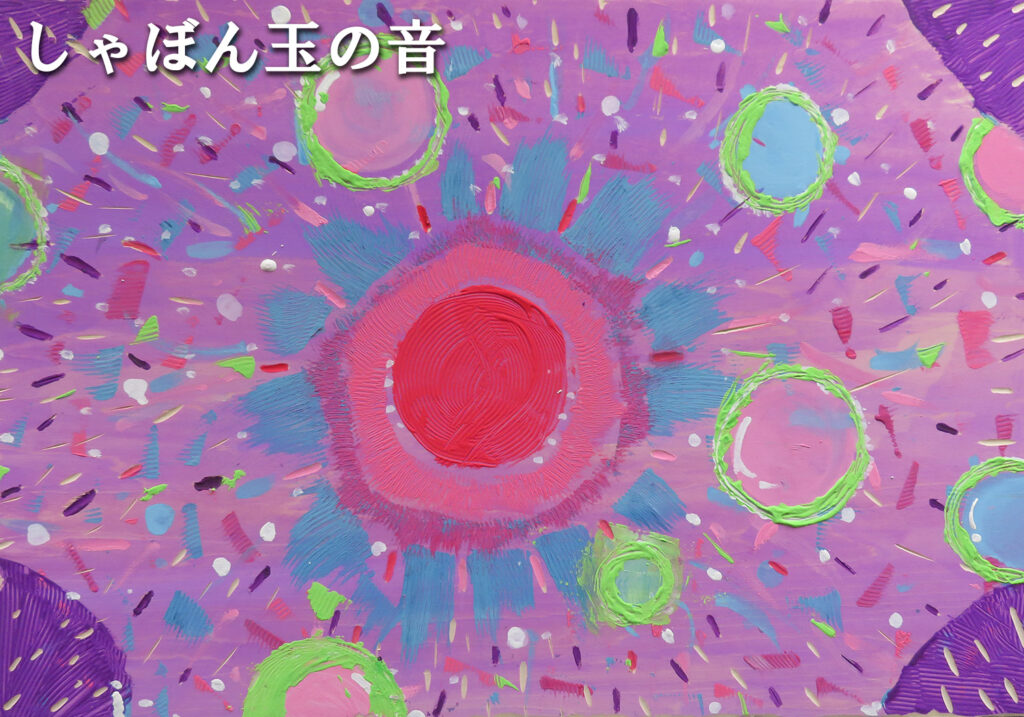

とろとろ粘土(液体粘土)を使ってシナベニヤ板に絵を描いてみました。描くテーマは「見えない絵」。香りや音、風や感情など、目には見えないものを自分なりのイメージで表現します。液体粘土は盛り上げたり、削り取ったり、凹凸を付けたりでき、シナベニヤ板を使ったことで彫刻刀で彫ることもできます。いろいろな表現を組み合わせながら見えないものを見えるようにしようと挑戦しました。

見えない絵の題材概要

【用具材料】

液体粘土(1クラス35人で4.5kgを使用)

シナベニヤ板(450×300×4mm)

上記シナベニヤの半分ぐらいの大きさの練習用板

たまごパック(ひとり1個)

ヘラ・絵の具セット・バケツ

【制作手順-6時間】

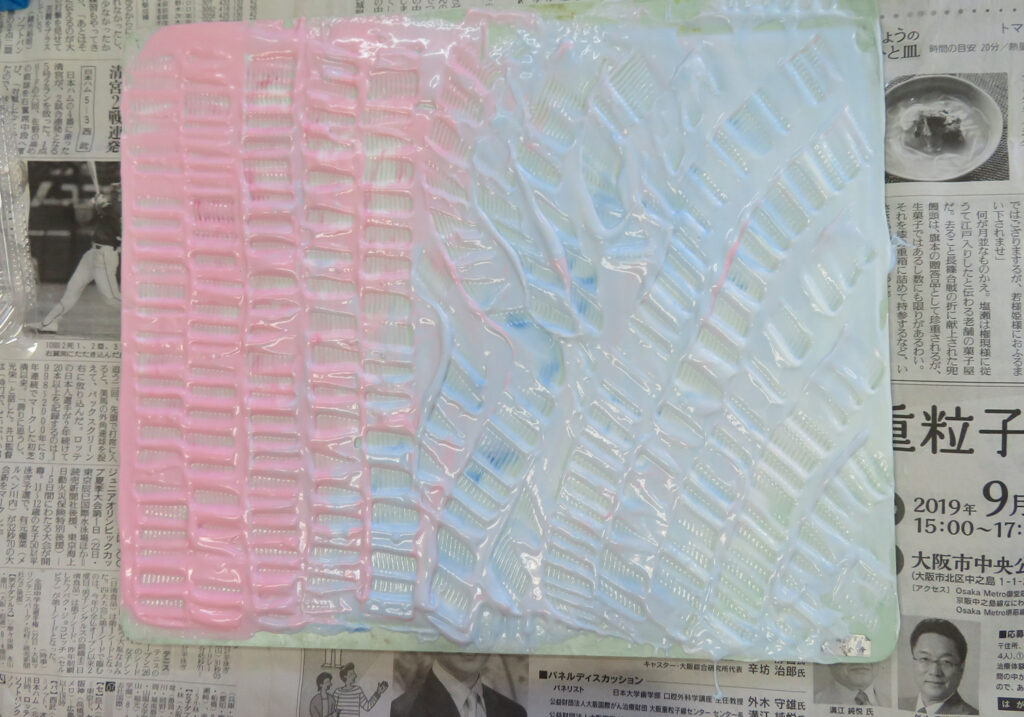

1.練習用の板に液体粘土での表現を試す。(2時間)

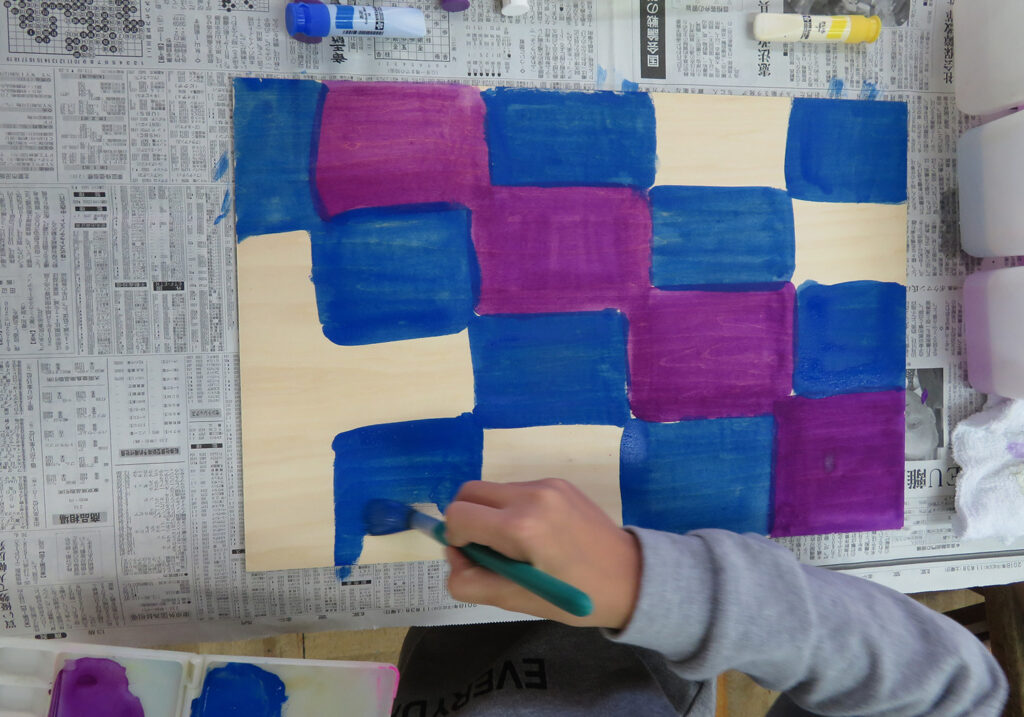

2.板に色を塗り、色の着いた板に液体粘土で描く(2時間)

3.乾いた液体粘土にさらに粘土を加えたり、筆で塗ったり、彫刻刀で彫ったりして表す(2時間)

【めあて】

盛り上げたり削ったり凹凸を付けたりできる液体粘土の特徴を活かして、自分なりのイメージで香りや音などの見えないものを表現することができる。

【評価】

自分のイメージを表すために、 材料や用具を使い分けながら、色や形を工夫して表現することができたか。

見えない絵の制作過程

液体粘土の説明動画

本題材の導入や教材研究に使える動画を用意しました。合わせてご覧ください。

見えない絵の詳細

・最初の2時間は試す活動を設定した。一度試した液体粘土は削り取って捨てるので、この時が一番液体粘土がたくさん必要になる。授業の終了時にヘラで粘土をこそげ落とし、湿ったタオルでふき取る。この板は使いまわしが可能である。

・液体粘土は教材として少量ならボトルやチューブ入りのものが販売されている。しかし、試す活動にある程度の量が必要になるので、割安な業務パック(ビニール袋入り)を購入した。これを使いやすいように小分けにして班などに配ると良い。容器は乾燥を防ぐために蓋つきであれば何でも良いが、ここでは版画インキのチューブに詰め替えている。

・ヘラは粘土ベラや練りベラなどを用意した。教材カタログにはひとつのヘラの中にいろいろな凹凸のあるものが粘土工作用に用意されている。また、Gクリアなどの接着剤に付属のヘラでもおもしろい模様が描ける。

・液体粘土は不用意に流しで洗い流さないように気を付ける。ヘラなどは、新聞紙やティッシュペーパーなどで拭く。どうしても落ちない汚れのみ、バケツにためた水で洗うようにする。手を洗う場合も同様にする。バケツの水は授業後しばらくそのままにして置き、粘土が沈んだ頃合いを見計らって上澄み液のみ流す。沈殿した粘土は少し水分を蒸発させてから、新聞紙やティッシュペーパーなどで拭き取ると良い。他にも、削り取った液体粘土は、新聞に包んで捨てたり、洗わなくて良いようにタマゴパックをパレット代わりに使うなど、液体粘土を流さないで済むようにして活動を行わせたい。

・タマゴパックに残った液体粘土は、そのままにしておくと乾いて固まる。固まった粘土は、タマゴパックから引き剥がして捨てることができるので、タマゴパックを再び使用することができる。

・液体粘土は思いのほかコントロールが難しい。そのため、具体物を描いたり、細かな表し方をしたりという表現には不向きである。逆に思い切った表現や偶然による表現に適している。そこで今回は抽象的な音や香りといった見えないものを表現するのに使用してみた。

・画用紙ではなく板を使ったのは、液体粘土による反りを抑えるためである。板を使ったことで、彫刻刀による彫りも可能になり、表現の幅が広がった。

コメント