小学校3、4年生の図工で取り上げられているビー玉コースター(ビー玉転がし)の題材解説です。このページでは、前回紹介した「牛乳パックと色画用紙を材料に使ったビー玉コースター」とは違う作品作りを解説しています。前回の作品はどちらかというと家庭工作向きですが、このビー玉コースターは、図工の授業に最適な作品になっています。

コースの作り方については、ビー玉コースターのコースの作り方をご覧ください。

このビー玉コースターをお勧めする理由

このビー玉コースターをお勧めする理由は、

1.厚紙や画用紙といった身近にある材料が、ビー玉の転がる立体的な形に変わる驚きや喜びを感じられる。

2.有効な指導の手立てがあるので、誰もが作りやすく失敗することが少ない。

3.コースのレイアウトの自由度が高く、工夫の余地が多いので、それぞれの子どもの感性が表れる作品にできる。

の3つです。

ひとつめは、教材キットでは味わえない楽しさです。自分で長さを測って折り線を付けるといった活動が必要になりますが、こういった経験が生活の中で生きる能力となります。ハードルが高いとお考えの方もあると思いますが、チャレンジする価値は十分あると思います。(活動の際しての留意点はこのページ下に記載しています。)

作品の作り方を動画で解説

このページの内容を動画で解説しました。折り線の付け方や柱の作り方、コースの取り付け方など、文章では説明しきれなかった部分も理解しやすいと思います。

ビー玉コースターを作る

このビー玉コースターを作るポイントは3つ、ひとつめは、台となる箱を最初に作ること。これによってコースの広がりを意識しやすくなります。

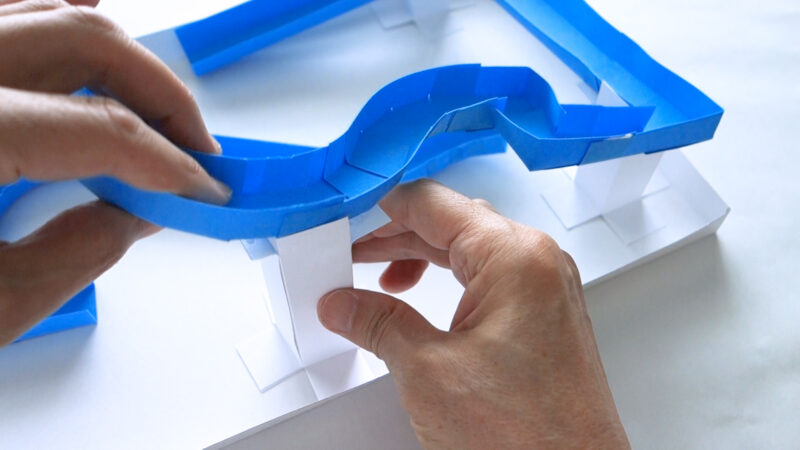

ふたつめは、高さを違えた柱をあらかじめ用意しておくこと。これで、コースの高低差を作りやすくします。

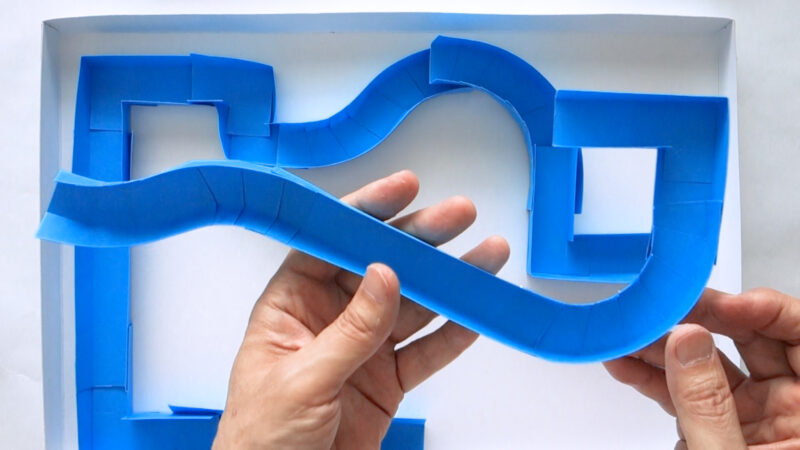

みっつめは、コースを平らな状態でつなぐこと。斜めの状態でつなぐより、格段に作りやすくなります。

箱を作る

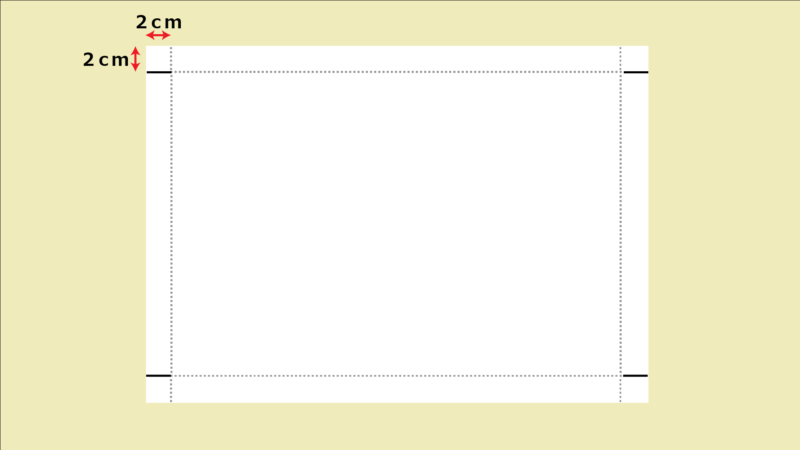

厚紙で箱を作ります。壁の高さを決めて、折り線を付け、角に切り込みをいれます。壁を立てて、角を接着すると箱になります。

下の図のように折り線と切り込みを入れるだけなので、それほど難しくはないでしょう。ここでは、壁の高さを2cmにしていますが、ビー玉が転がりでなければ高さはこだわりません。また、多少、折り線が斜めになっていても、壁の高さが辺によって違っていても問題ありません。

柱を作る

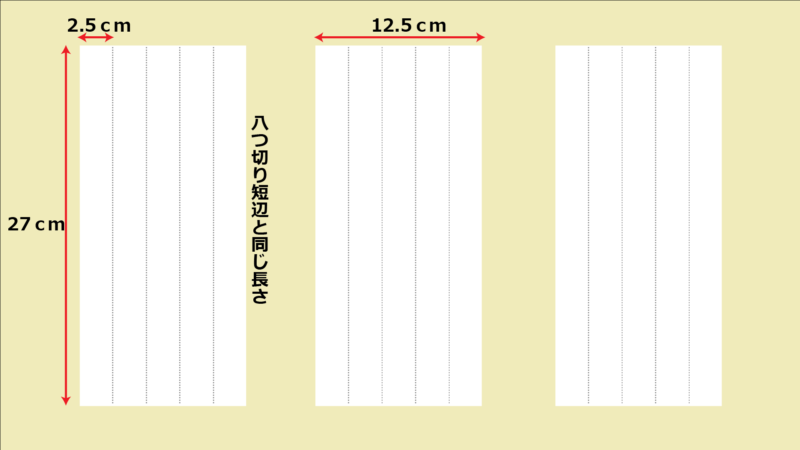

高さを違えた柱をあらかじめ何本か用意しておきます。柱の作り方は面を5つ作り、そのうちの1つの面をのりしろにする方法です。同じ長さの柱を作ってしまって、それを切って高さを変える方法もあります。

ここでも一応紙の大きさや折り線の幅を示していますが、この通りでなくて大丈夫です。柱の作り方を説明する必要はありますが、正確さは求めないようにしましょう。

ここでは、折り線を付けるために一定間隔で紙の両端に印を付けそれを結ぶ技能が要求されます。そこで、指導する内容を絞るために、使う紙の大きさは、折れば柱になる大きさにあらかじめ指導者が切っておく方がいいでしょう。(ここでは27cm×12.5cm)

大きな画用紙からまず柱の用紙を測り取って、その上で、柱の折り線のためにまた測るというのは、かなり難しいでしょう。

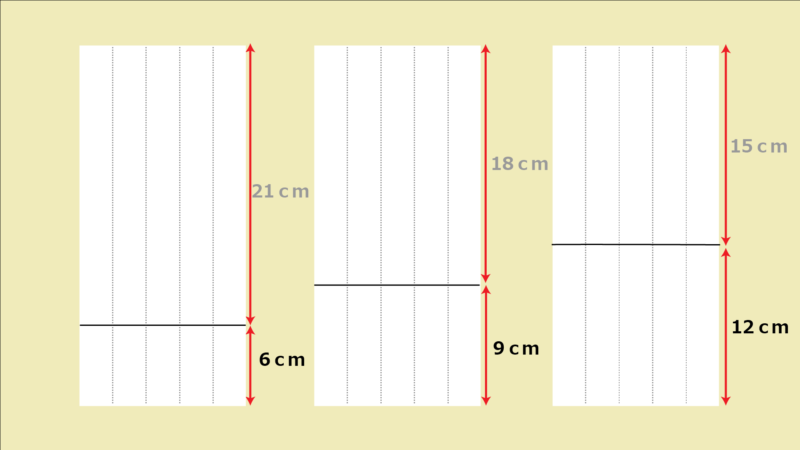

用紙の縦が27cm(八つ切り画用紙の短辺)なので、下の図のように、したから3cmずつ違えて2つに分けると、6cmから21cmまで3cm刻みで高さの違う柱の用紙が6枚できます。

大変効率的ですが、子ども達は混乱するかもしれません。適当に短い柱の用紙を切って、次はそれより長い用紙を切るというように、実際に長さを比べながら切るといいでしょう。

コースを付ける

コースは平らな箱の上でつなぎます。この時、全部つないでしまわないで、持ち上げやすいいくつかのまとまりにしておくと、柱に取り付ける時、扱いやすくなります。

この題材の留意点

・教材キットにも、この題材を扱ったものが多く発売されています。教材キットを使うと、壁の高さを測る必要がなくなるものが多いでしょう。たしかに作りやすくはなると思いますが、経験できることがひとつ減るということでもあります。

・子ども達は経験が少ないので、最初はうまく長さを測ることができなかったり、どこに印を付けていいかわからなかったりします。この段階で正確さを求めことは難しいので、とりあえず形ができればいいというぐらいの気持ちで行いましょう。

・柱を筒状にしたり、別の素材を使ったりすることで、より簡単に作ることもできます。子ども達の実態を考えながら、難易度の調整をするといいでしょう。

・説明時に子ども達に動画を視聴させることも可能です。その際には、全てを見るのではなくて、今から行う活動に関係する部分ごとの視聴をお勧めします。一度に全部を見ると、活動の流れはわかりやすくなりますが、内容が盛りだくさんになって個々の活動を理解しにくくなります。

コメント