今回のテーマの年間指導計画ですが、みなさんはどのようにされているでしょうか。このページでは、年度初めに避けては通れない年間指導計画にどう取り組めばいいのか。作成に必要な最重要ポイントをお伝えします。

教科書会社の年間指導計画例

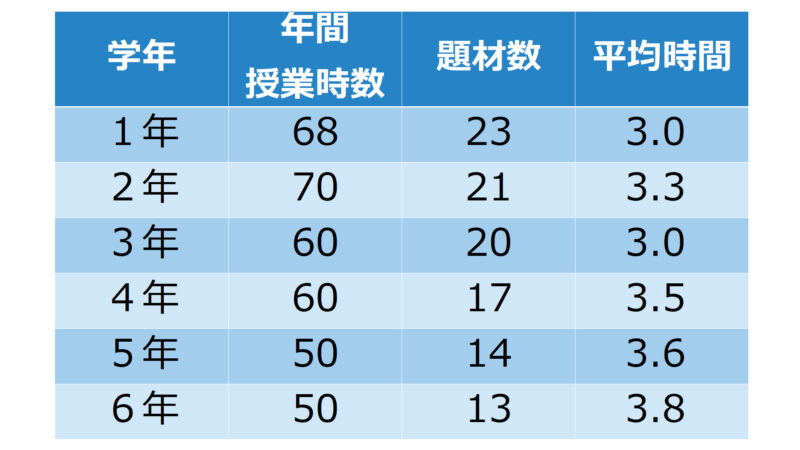

多くの先生方が、指導計画を作成する際、教科書会社が作成した年間指導計画例を参考にされていることと思います。この教科書会社の計画例、どのようにお感じになるでしょうか。とても題材数が多く、ひとつの題材にかける時間が少ないように感じられないでしょうか。これはある教科書の各学年の題材数と年間の授業時数の表です。単純計算ですが、授業時数を題材数で割ると各学年1題材につき3時間程度で行う計算になります。

ですが、実際に授業を行うと、多くの先生方が、3時間では題材が終わらないと感じられるのではないでしょうか。(題材によってかける時間の多い少ないがありますので、あくまで平均値の話です)ただ、ここで、教科書会社の計画例は実施予定の題材が多過ぎて、到底実現不可能な机上の空論だと切り捨ててしまうことは、いい考えではありません。

計画例の意図

そもそも題材数が多く、ひとつの題材にかける時間が少ない計画例が作られているのには理由があります。そしてこの理由こそ、今の図工教育に必要不可欠な考え方でもあります。そしてこれらを意識することで、図工の教育目標を達成するための年間指導計画が作成できるようになります。

では、なぜ教科書会社の計画例がそうなっているのか。それには、大きく3つの理由があります。ひとつは、「子どもの集中力や興味を考慮したため」ふたつめは「作品の完成より活動を重視するため」、みっつめは「多様な造形経験をさせるため」です。

子どもの集中力や興味を考慮

「最初はみんな飛びつくけれど、集中力が続かなくて困る」といった声を聞くことがあります。でも、よくよく聞いてみると、それは題材に長い時間をかけている場合が多いようです。同じことを長い間やっていれば、大人でも飽きてきて集中力が無くなるのは当然のことです。子どもが集中力や興味を無くすのは、題材にかける時間が長すぎるサインかもしれません。

作品の完成より活動を重視

そこで、作品の完成度を重視するのではなく、子どもの活動を中心に考えていくことで、集中力が続かなくなるほど時間をかける必要がなくなります。作品を完成させることが題材の区切りとすると、子どもの進度の違いも影響してどうしても1題材の時間が長くなります。しかし、活動を中心に考えると短時間で十分授業が可能です。たとえば、線を描く題材を行った場合、何本もいろいろな線を描いていく子どももいれば、丁寧に少しずつ線を伸ばしていく子どももいます。ですが、線の数が多くても少なくても、その子どもなりに表現できていれば授業のめあては達成できますし、予定の時間になれば一斉に活動を終えることができます。

多様な造形経験をさせる

このように活動を中心に授業を考えていくことで、短時間で取り組める題材が増えていきます。するといろいろな題材を実施することができるようになります。そして、その方が、造形経験が豊かになります。例えば、8時間をかけて絵を一枚描き上げるのも、粘土や工作、絵、造形遊びと2時間毎に異なる活動をするのも同じ8時間です。ですが、後者は絵での経験に加えて、粘土で立体的な造形力、工作で素材の組み合わせ、造形遊びで空間的な感覚などを学ぶことができます。

以上のように教科書会社の計画例から読み取れる意図を捉えて、実際の指導計画を作成する必要があると考えます。もし、先生自身の計画とかけ離れてしまっている場合は、何か改善の余地があるのではないかと考えて頂ければと思います。

ただ、指導計画例はあくまで参考です。子どもの実態や学校や地域の実情、先生方の授業スタイルで柔軟性を持った調整が必要です。実際に授業される先生方が実践しやすい計画でないと、結局、計画倒れになってしまいます。

最後までお読み頂きありがとうございました。図工の年間指導計画を作成される際には、このページの内容を参考にしていただければ嬉しいです。

このページの内容は動画でも

このページ内容は動画でも解説しております。

コメント