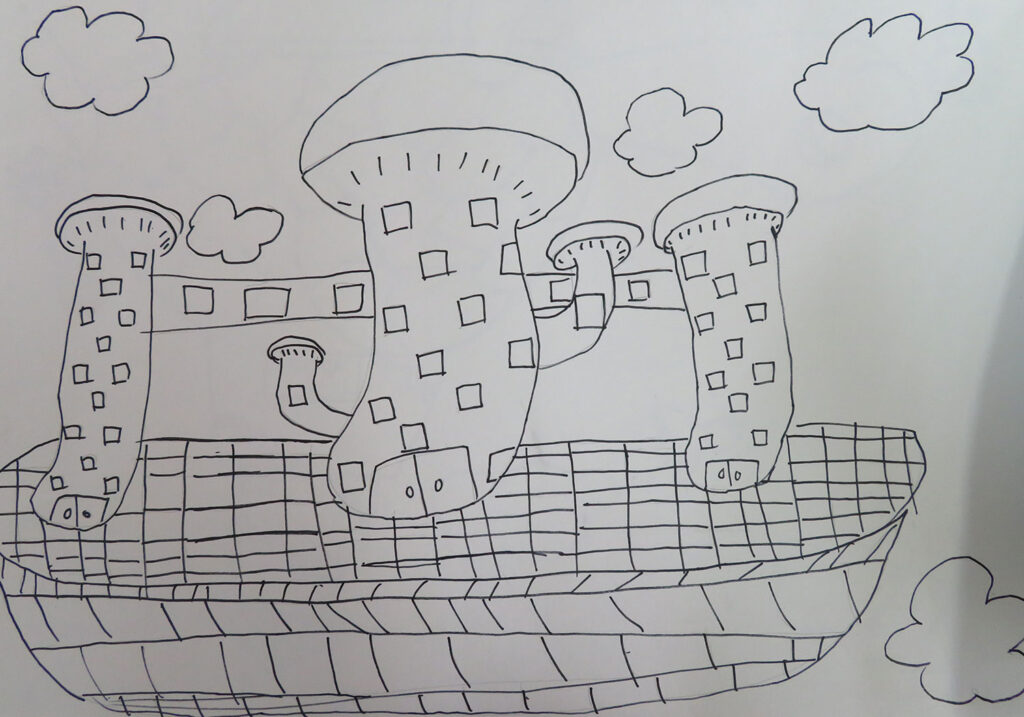

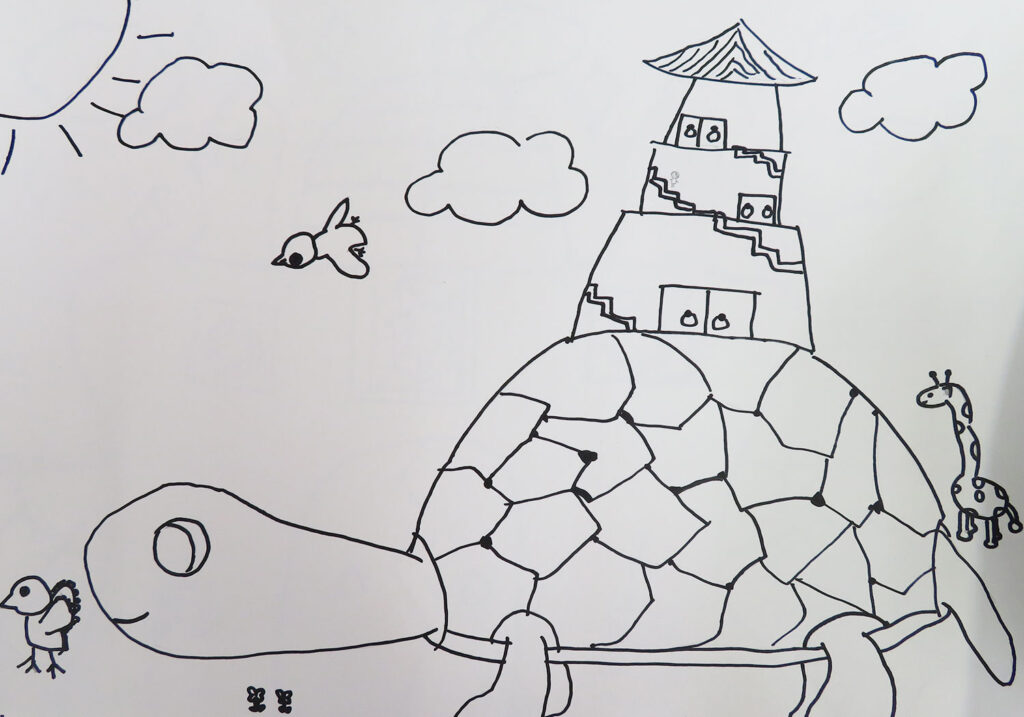

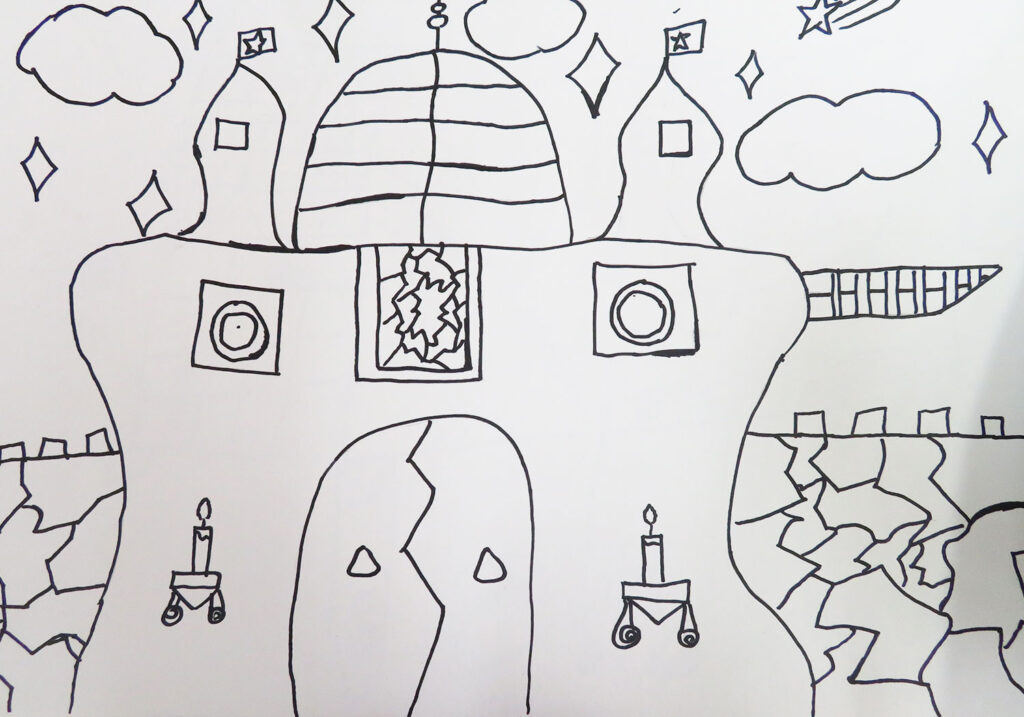

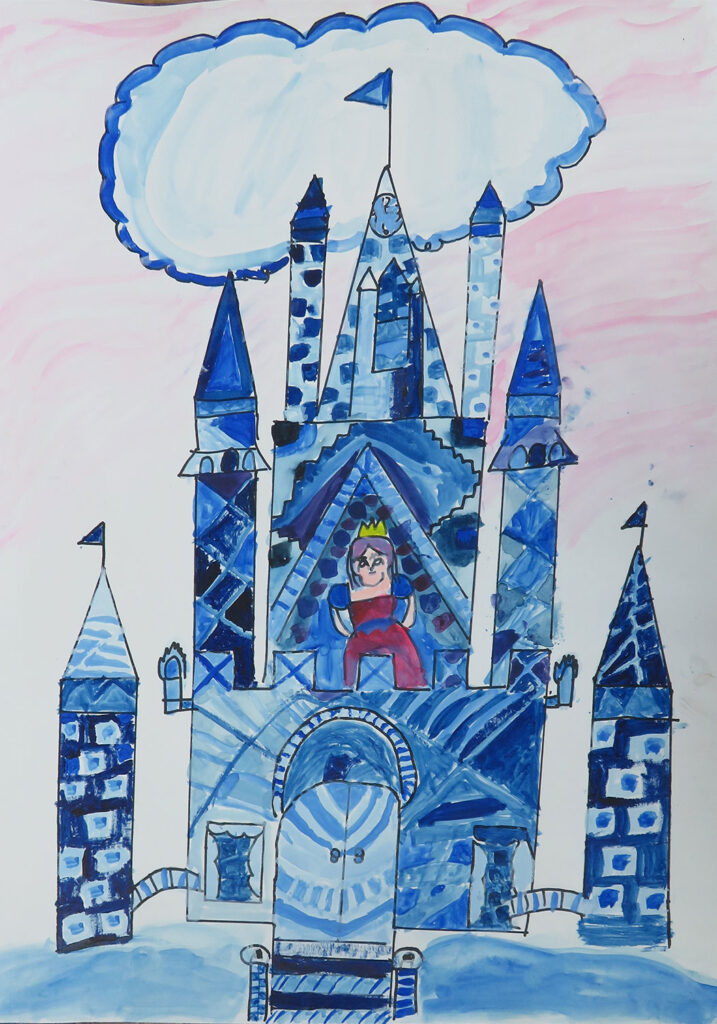

夢の城を想像して、形を工夫しながら自分なりの城を描きました。「水の中の城」「険しい山の上の城」「雲の上の城」「宇宙にある城」など城が建っている場所から考えていくとイメージが広がります。

ゆめのお城の題材概要

【用具材料】

絵の具 ネームペン

4つ切り画用紙(白)

【制作時間-6時間】

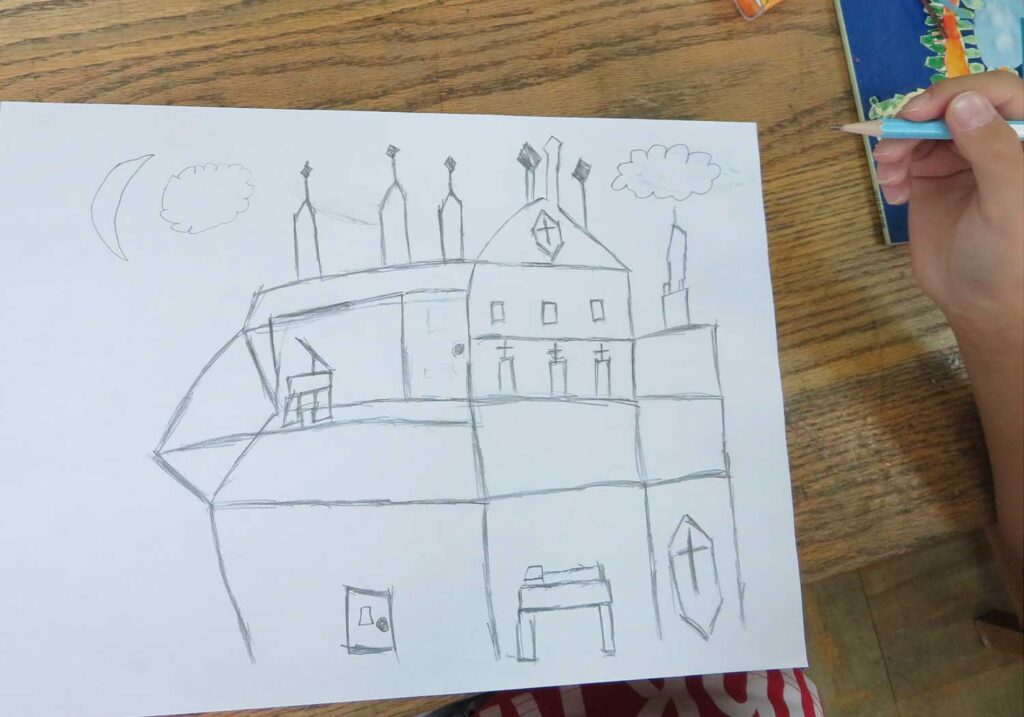

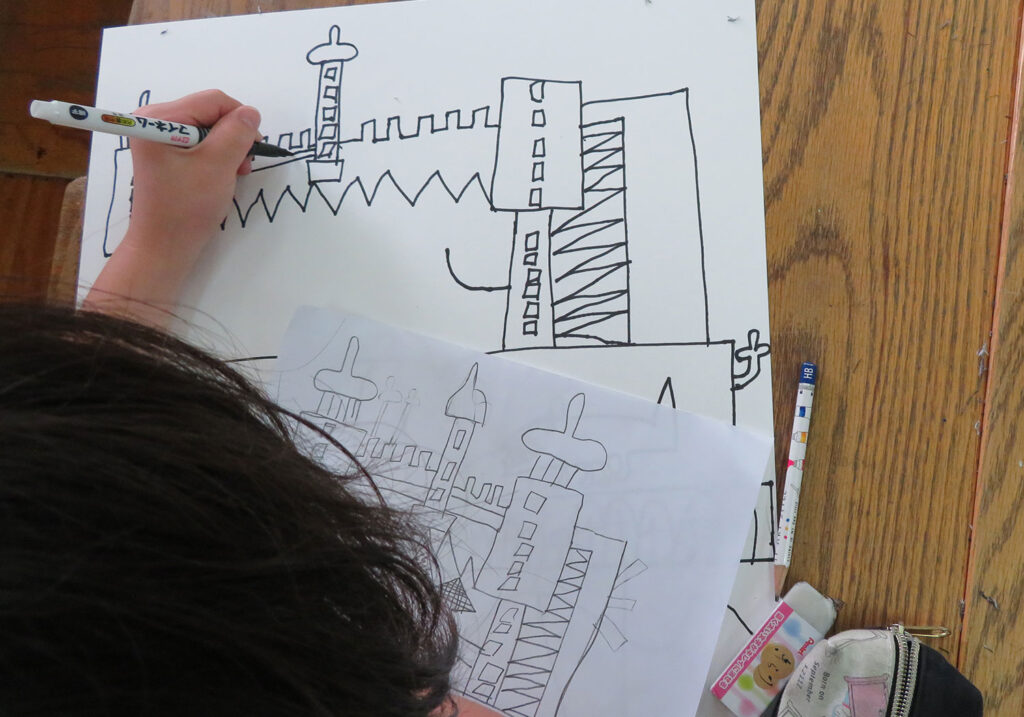

1.自分なりの夢のお城を考え、画用紙にネームペンで描く。(2時間)

2.色のまとまりを考えて絵の具で彩色する(4時間)

【めあて】

夢のお城のある場所などから、城の形やまわりの様子を考え絵に表す。

混色をして似た色をたくさん作り、色のまとまりを考えながら、塗り方を工夫して彩色する。

【評価】

城の形やまわりの様子などを想像を広げながら工夫することができたか。

混色しながら、色の組み合わせや塗り方を工夫することができたか。

【導入】

●「夢のお城ってどんなイメージ?今日はみんなに夢のお城という題で絵を描いてもらいたいと思います。ところで、お城ってどこに建ってるの?」と問いかけて、場所からイメージを広げていく。ある程度イメージが広がったら、実際の城の写真を何枚か見せて、形のイメージも広げておく。「今日のめあては、「夢の城を想像して、形を工夫しながら自分なりの城を描いていこう」だということを確認して制作に入る。

ゆめのお城の制作過程

ゆめのお城の詳細

・「水の中の城」「険しい山の上の城」「雲の上の城」「宇宙にある城」など建っている場所から考えるとイメージが広がりやすい。

・城と言うと尖った屋根と高い塔のイメージを持つ子が多いと思うので、日本とヨーロッパの城の形は全く違うことなどを写真を見せて確認しておくと良い。場所や時代によって城の形は違うし、写真のとり方によって、不気味な印象や楽しい雰囲気など城の印象も変わってくる。写真を見て描く訳ではないが、写真を見ることで、形に対するイメージが広がる。

・この題材で設定した大きなめあては2つ。ひとつは、「城の形を工夫すること」もうひとつは「似た色をたくさん作ってまとまりを考えて塗る」ということである。似た色を意識することで、形や表したいもののまとまりを複数色を使いながらも見る人に伝わりやすい表現にチャレンジする題材として設定した。

・色の塗り方はいろいろな方法がある。あらかじめネームペンで区切られた部屋の中を色を変えながら塗り分けていく方法。区切り線のない部分を模様を作りながら塗り分けていく方法。一旦、単色で塗ってしまって、上から色や模様を重ねる方法。などである。方法は子ども達に任せれば良いが、離れた場所に同じ色を使う場合、それらは同じ時に塗ってしまった方が効率が良いことは教えておく方がいいかもしれない。丁寧な子ほど、一箇所、一箇所順に色を変えながら進めて、結局時間が大幅に足りなくなることが多い。

・中学年ともなれば、ある程度、見通しを持って活動を進めることが可能である。そこで、彩色は4時間で行うことを伝えておき、時間を考えながら塗っていくようにさせると良い。それでも、早くできる子と遅い子ができる場合がある。遅い子には、背景を塗らないという選択肢もある。(時間に余裕があれば、部分的に塗ったり、模様を描いたり、点を打ったりして一部にでも色を入れる方が良い。塗っていない部分が多いということは、何も工夫されていない部分が多いということである)

・早くできた子には、より良くできる部分を考えさせたい。作品を完成させることから、作品の完成度を上げることに目を向けさせると、意外に工夫できる余地が多い。

コメント