学校に整備されていることの多い拡大機(ポスタープリンター)。この拡大機用の感熱紙の芯に使われている紙管は捨てられていることが多いのではないでしょうか。しかし、この紙管、とても丈夫で美しいものなので捨てるには惜しい。そこで、この紙管を再利用する工作を考えてみました。切断するのに少し手間がかかりますが、丈夫な紙管だからこそ籐を通しても安定した作品ができます。

籐で表す世界の題材概要

【用具材料-材料費400円程度】

紙管 直径55mm×228mm(感熱紙の芯を4等分したもの)

籐 600mm×3mm を 一人10本程度

(直径3mmを1kg購入した場合、40人分程度になる)

シナベニア 150mm×150mm×12mm 1枚

軽量粘土Lサイズの半分程度

ストロー 1人2本程度

モール 600mmを8本程度

マーメード紙 16切り1枚

【制作手順-8時間】

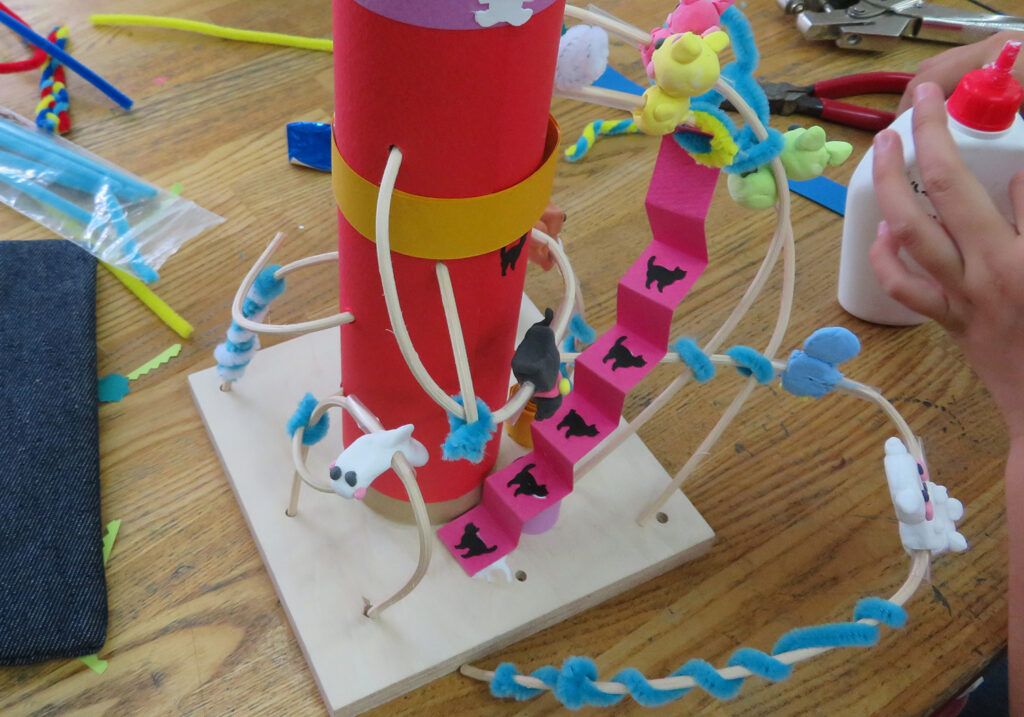

1.軽量粘土で籐に通すものを作る(2時間)

2.紙管に紙を巻き、ドリルで穴を開けて、台と接着する(2時間)

3.粘土やモールとともに籐の形を工夫しながら紙管に挿す(2時間)

4.紙帯や色紙、粘土などで飾る(2時間)

【めあて】

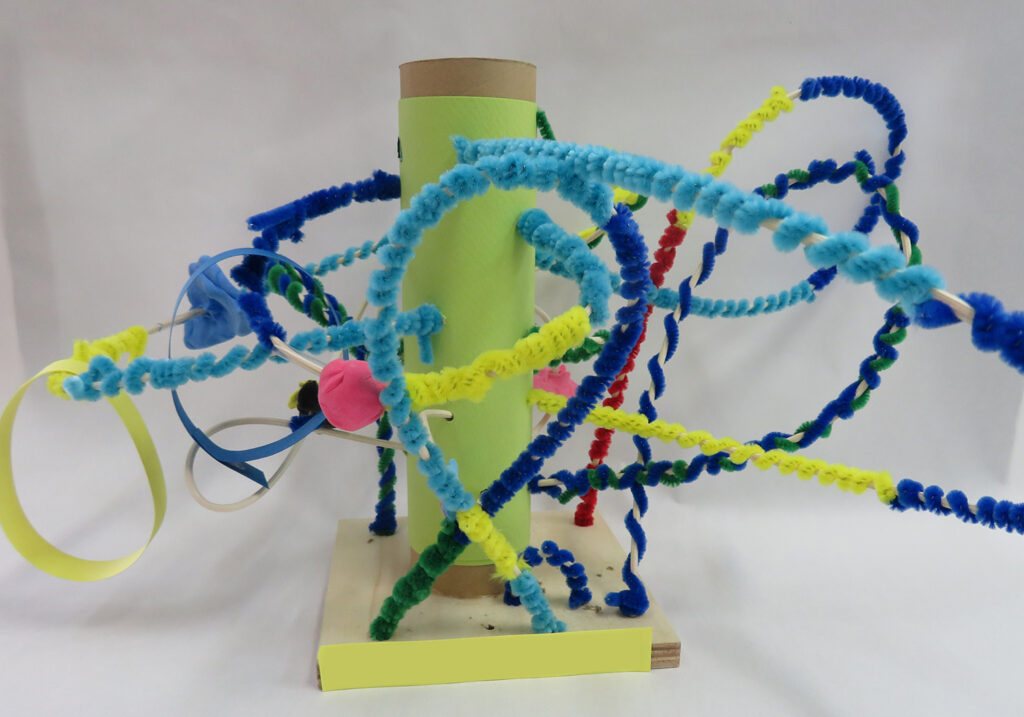

籐で表す世界を想像して、そこに飾るものや籐の形をくふうすることができる。

【評価】

粘土で表すものの形や色、籐の長さや形、紙管や台への挿し方などを工夫して、自分なりの世界を表現することができたか。

籐で表す世界の制作過程

籐で表す世界の詳細

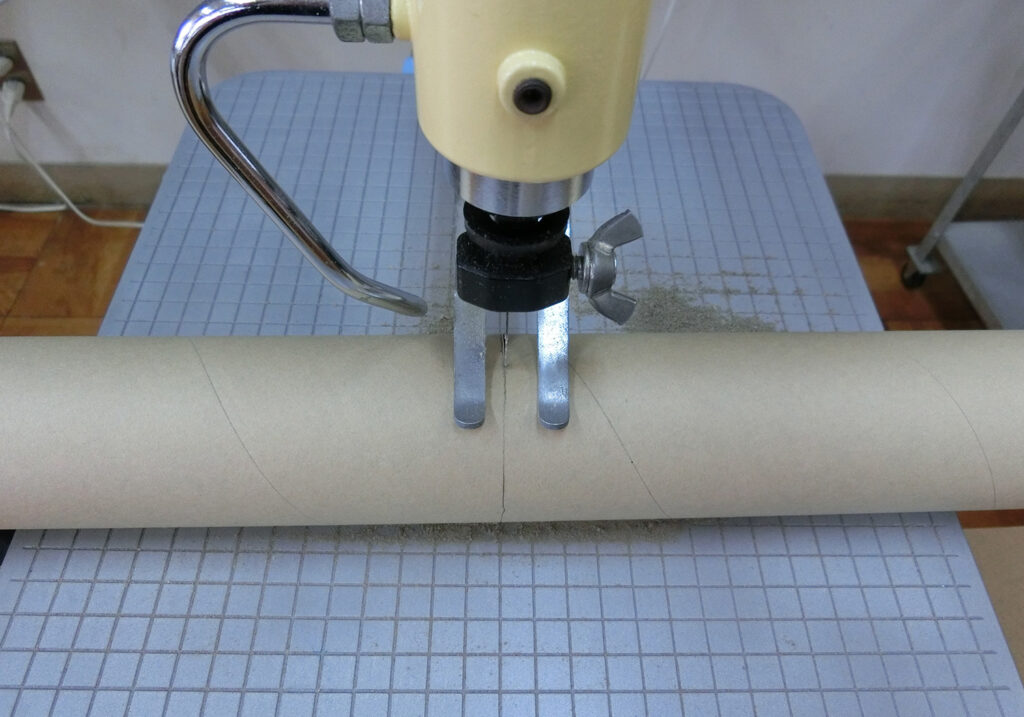

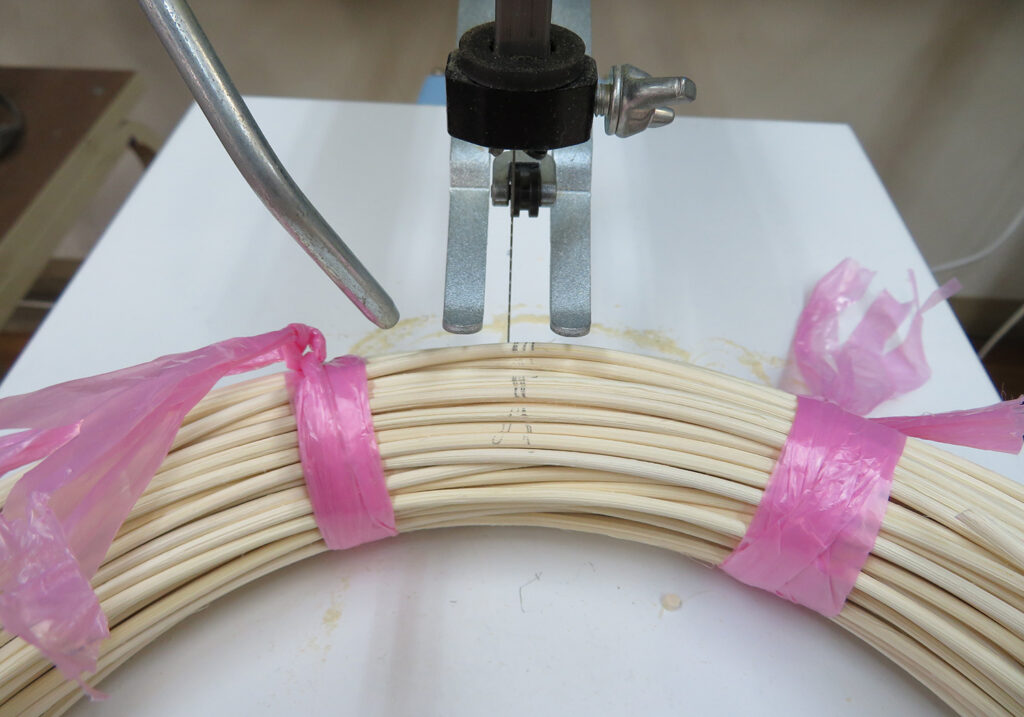

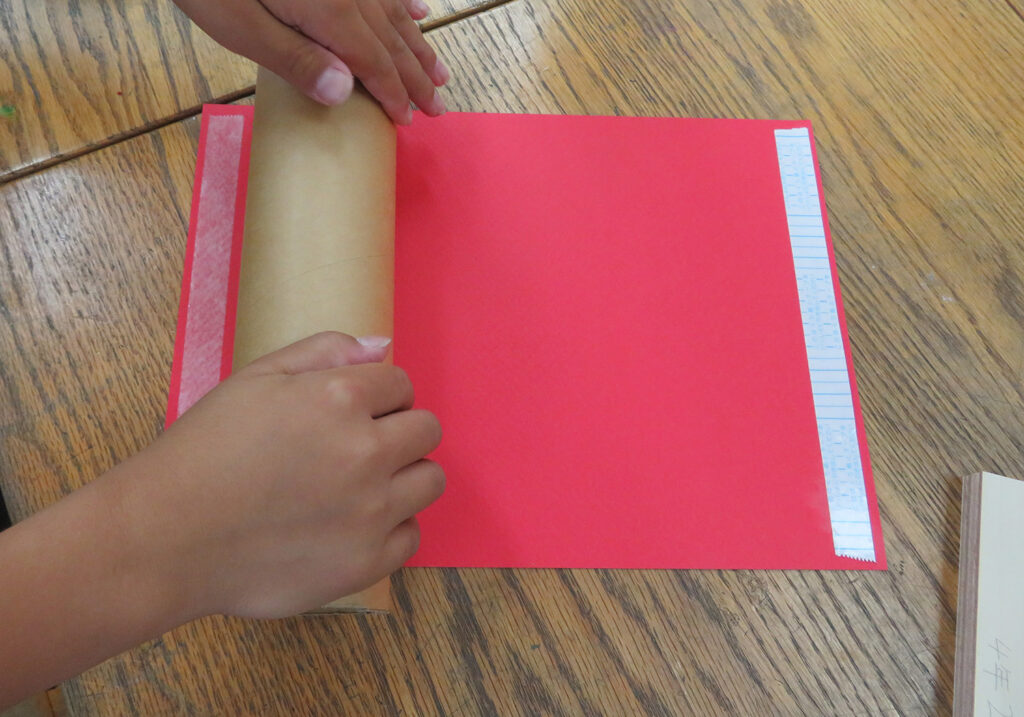

・写真の5枚目までは、教師が行う材料の準備の様子である。

・紙管は拡大機(ポスタープリンター)に使われる感熱紙の芯である。これとよく似たものが教材カタログに素材として販売されているが、なかなか高価である。そこで今回は捨てずにとっておいた紙管を4等分して、材料として使った。

・紙管は電動糸鋸で切ることができるが、周囲に切るための線をえがいておくと失敗が少ない。そのために、切りたい長さにした厚手の紙を紙管に巻き付けて、それをスライドして描くと早くえがける。

・籐は束にしたものを円形に丸めて梱包さてれている。この束をほどいてバラバラにしてしまうと、揃えながら切らなければならなくなり、とても手間がかかる。そこで、多少の長さの違いはでるものの、束のまま一度に切ってしまう方が良い。方法は、元々の束が絡まらないように、細かく紐などで縛り、巻き尺で60cmの長さを測って電動糸鋸で切れば良い。

・表現したい世界を考えてその世界にあるものを軽量粘土で作る。宇宙であれば、星やロケット、UFO、動物であれば、パンダやライオン、キリンといった具合である。後で籐に通せるように、短く切ったストローを通しておく。(ストローは付けたまま)

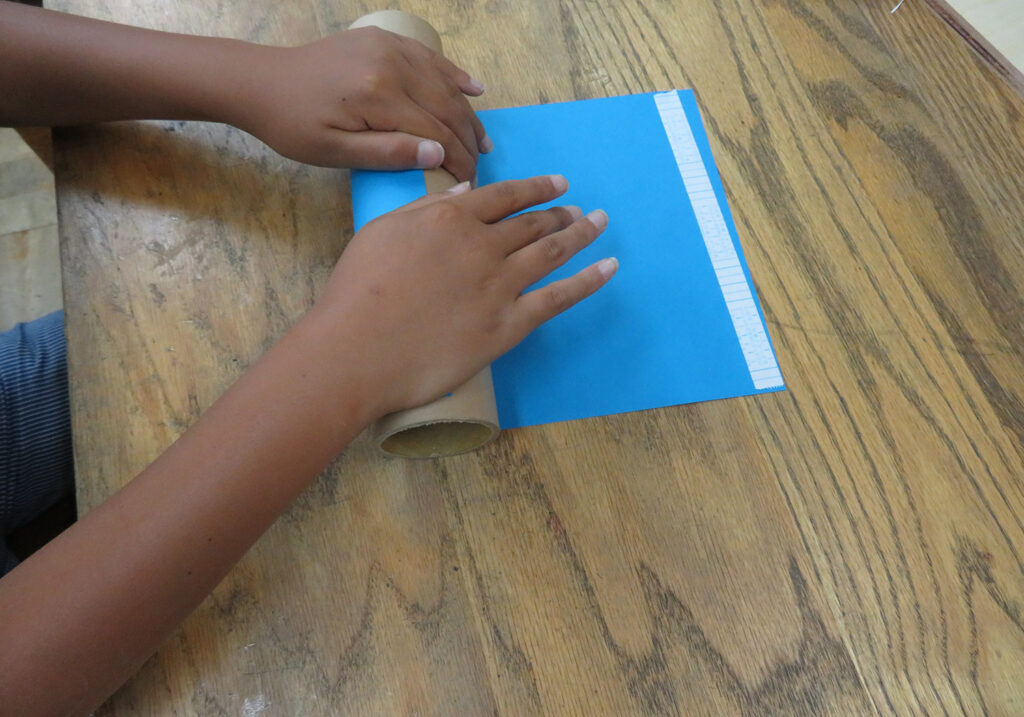

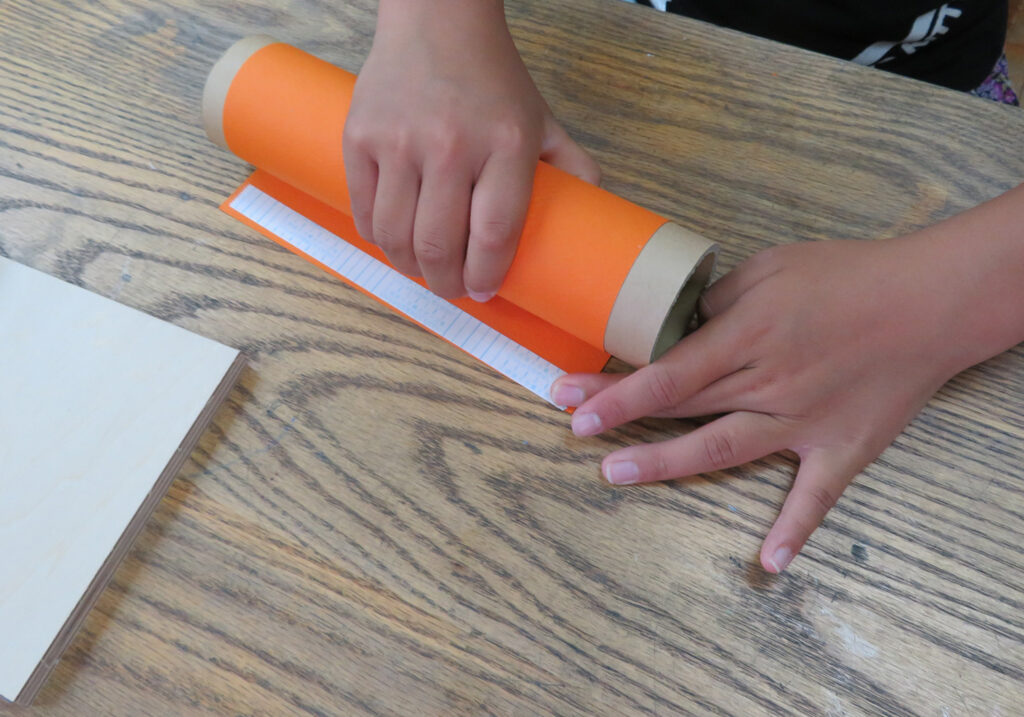

・紙管に色を着けるため、今回はマーメード紙を使った。皺になったり、隙間ができたりしないように、両面テープの上を転がすようにはり、マーメード紙の片方が貼れたら、反対方向に転がすようにして巻き付けていく。転がすことで、上から押さえる力をかけ続けることができ、緩くなることを防ぐことができる。

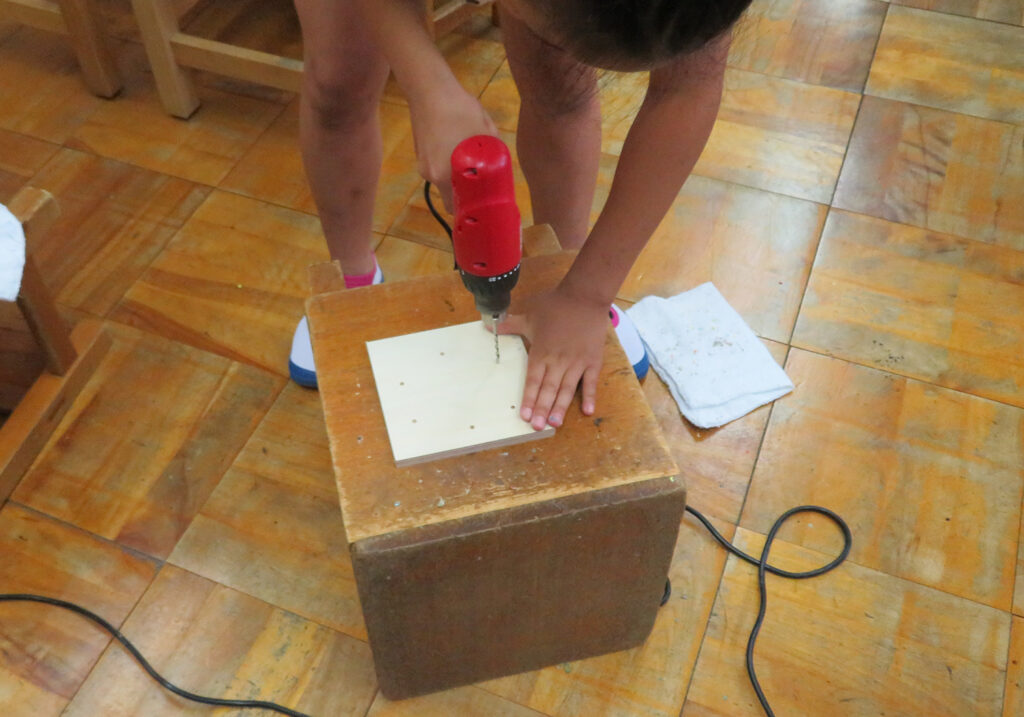

・穴は電動ドリルで開ける。紙管に15個~20個、シナベニアに6個~9個程度の穴を開ける。紙管は板より穴を開けにくいのでドリルの刃先は重要である。木工用のドリル刃にも、先が違うものがあり、刃先がネジのようになっているものと、三角形になっているものがある。三角形になっているものは、入っていく力が弱く、子どもの力で紙管に穴を開けるのは困難を伴うので、必ずネジ式を使用する。ところで、穴は完全に開かなければいけないが、紙管の反対側に貫通する必要はない。むしろ反対側に貫通うさせようとしてもドリル刃の長さが足りず、貫通しないので、台を傷つけることがなく安心である。

・シナベニアに開ける穴は貫通する必要はないが、容易に貫通してしまうので、下の台を傷つけないように気を付けさせる。

・台と板の接着には木工ボンドを使う。木工ボンドが周りにはみ出るほど、やや多めに付けると丈夫に接着できる。ボンドが乾かないうちに籐を通すことができないので、接着後は翌週まで保管しておく。

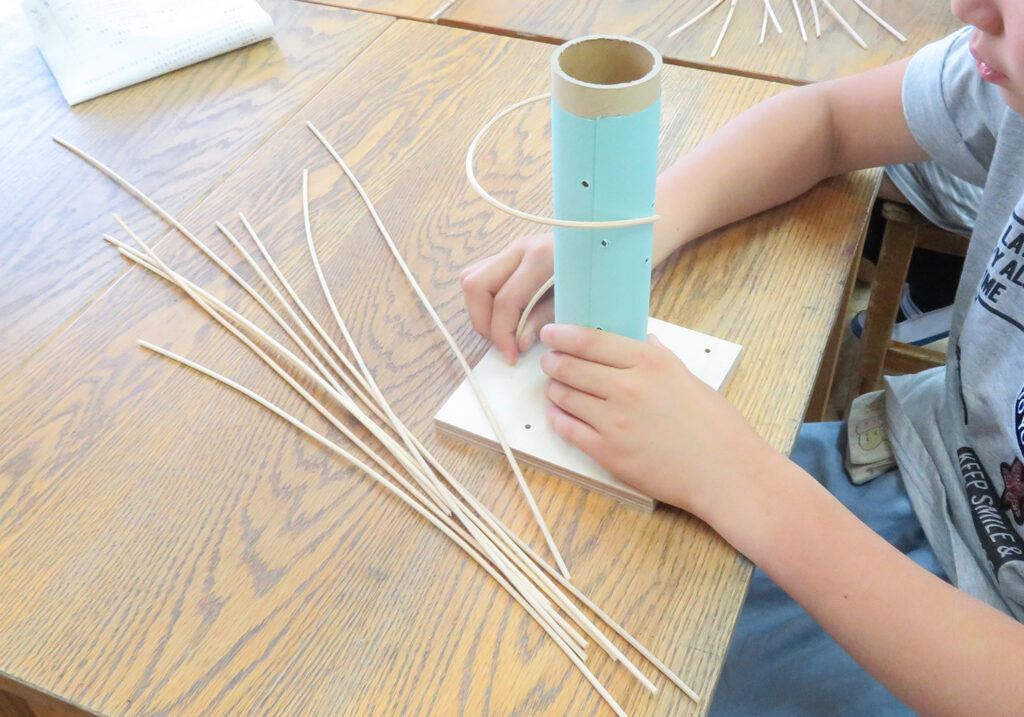

・籐は使用する20分ほど前に水に浸け、湿らせておく。湿った状態の籐は折れずによく曲がり、太いマーカーぐらいであれば、それに巻きつけることも可能である。籐は形だけではなく、長さも考えて穴に差し込んでいく。長いまま全て使うと単調になってしまうので、切って使うことも必要である。紙管の反対側に通すのはとても難しいので、籐は穴に挿すだけでよい。

・籐の形を固定したり、色を着けたり、形を表したりするためにモールも使うと良い。

コメント