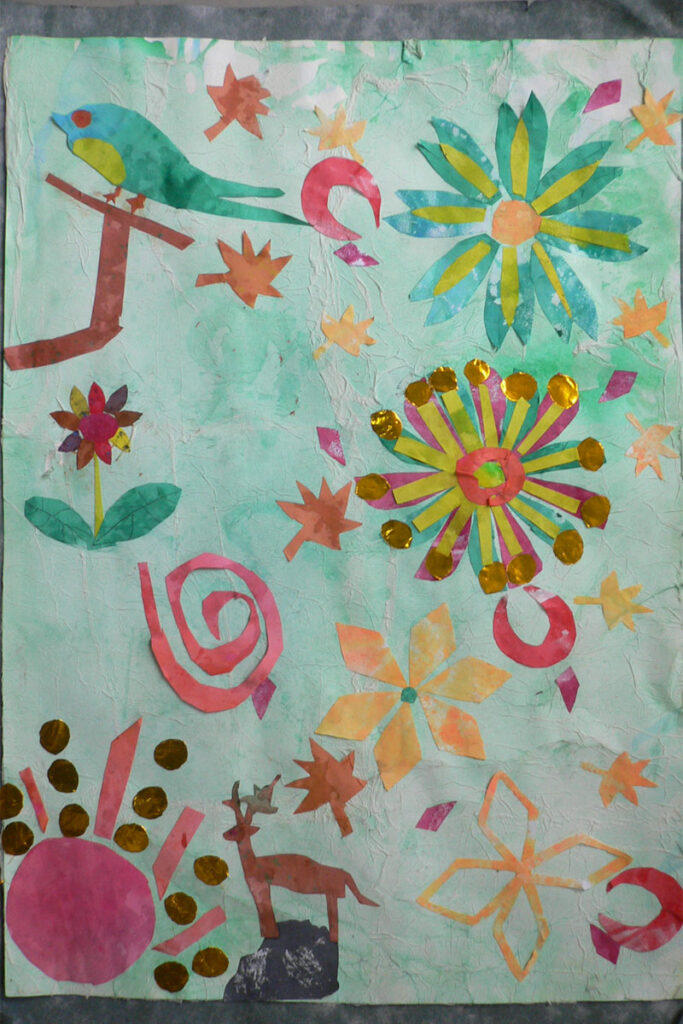

日本人は、昔から四季折々に違ったおもむきを見せる美しい自然や風景を重んじてきました。その心は花鳥風月という言葉にも感じられます。色和紙を作り、その中からイメージに合った色をさがして、貼り絵で表現しました。

花鳥風月の題材概要

【用具材料】

絵の具

4つ切り画用紙(白)を縦横2cm切り落としたもの1枚

4つ切り雲華紙(うんかし) 1枚

8つ切り相当の彩色用和紙ひとり10枚程度

練版 霧吹き 食品トレイ 洗濯のり スプーン

金色紙

ティシュー

【制作手順-8時間】

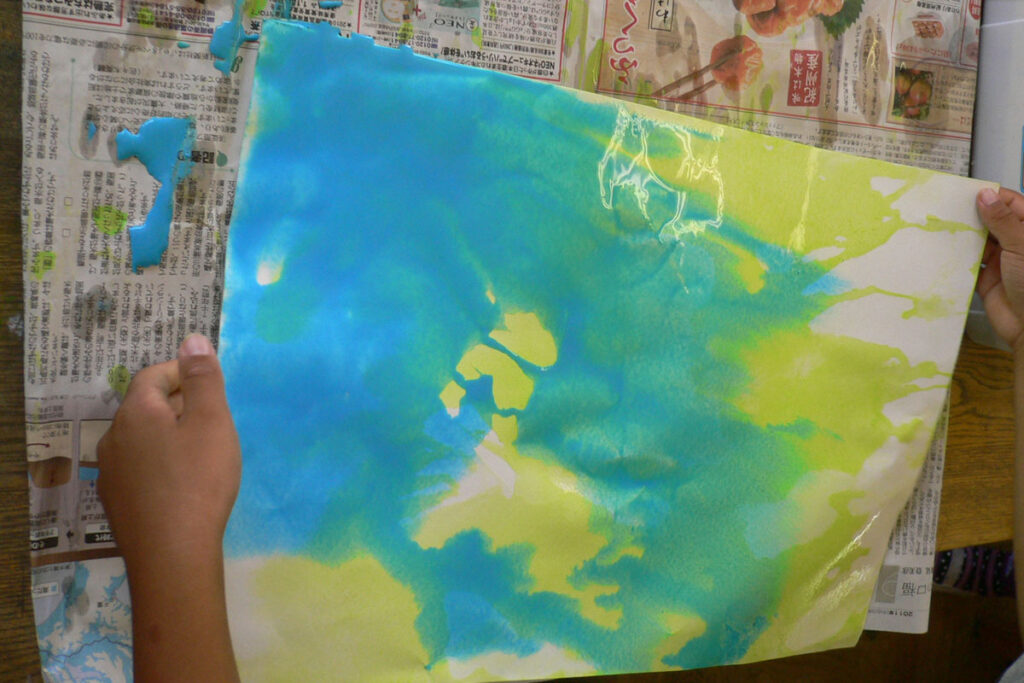

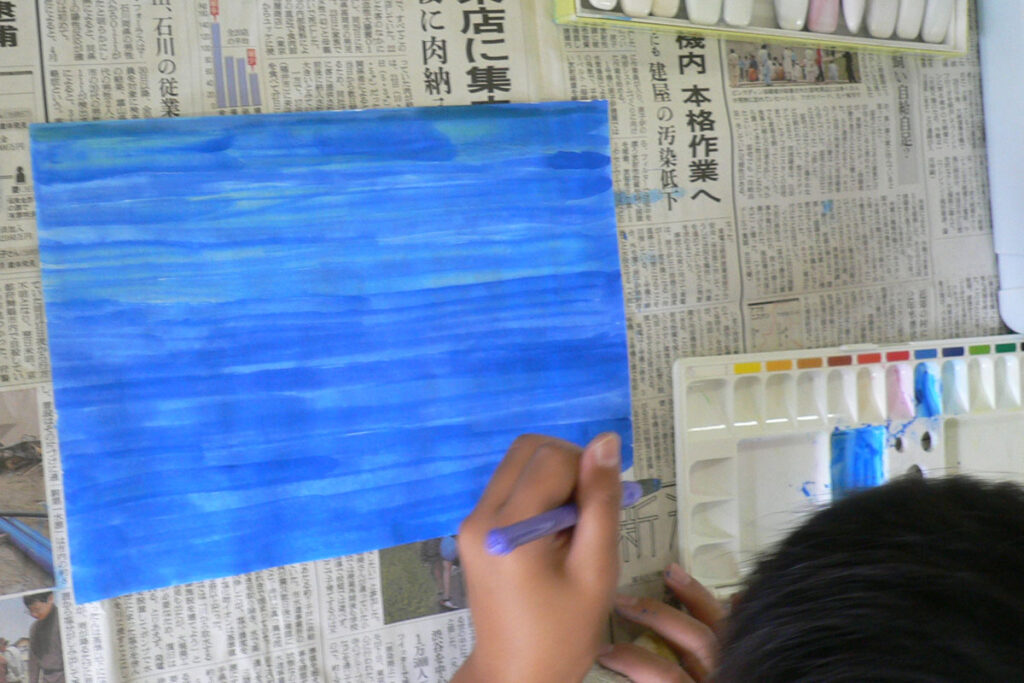

1.画用紙に色を流し、彩色する。(1時間)

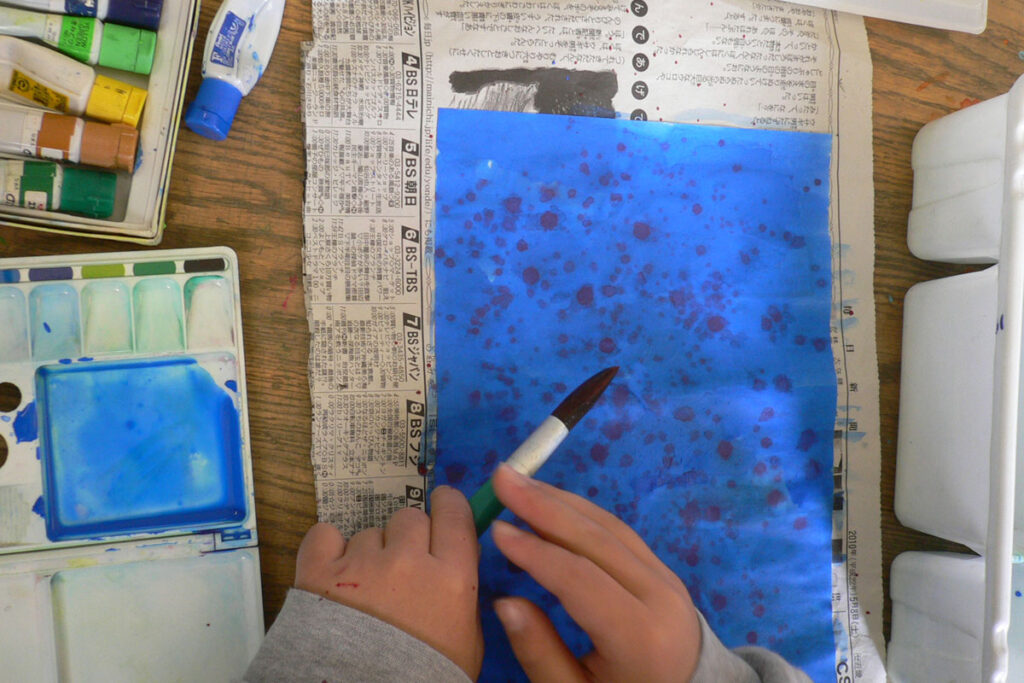

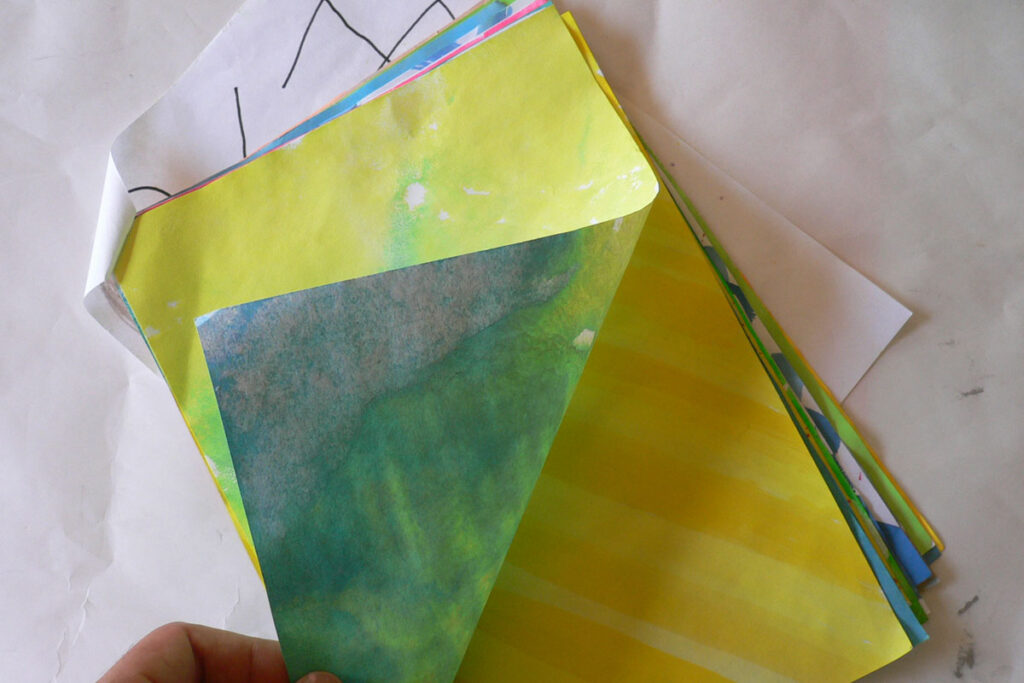

2.和紙に色を着ける。(2時間)

3.画用紙にティシューを貼る。(1時間)

4.乾いた和紙をまとめ、画用紙を雲画紙に貼る(1時間)

5.花、鳥、風、月を貼り絵で表現する(3時間)

花鳥風月の制作過程

花鳥風月の詳細

・題を花鳥風月とすることで、花だけでなく鳥や周りのようすなどにも想像を広げやすくなった。

・花鳥風月を言葉通りとらえて、花や鳥を作ってもよいが、もう少し発想を広げて、花は植物、鳥は動物、風は気象、月は天地を表ししているいうように考えると個々の表現に広がりがでる。

・練版の上に出す絵具は、各自が持っている水彩絵の具である。アクリル絵の具でもそまるが、新聞にはさむと乾いたとき、紙と新聞がくっつき取れなくなる。

・のりは食品トレイの上に洗濯のりを出し、その中に裏面を入れてのりをつけるようにすると早い。ところで、のりは翌週までそのままにはできないので、トレイに残ったのりは、捨てることが多い。そこで、大量にトレイにのりを出させないために、スプーン1杯を入れるなどと、決めておくと無駄が少なくなる。

・和紙を使うことと、花鳥風月という題であることから、画用紙にティシューを貼り、その画用紙は雲華紙(うんかし)に貼った。雲華紙を四つ切にしたので、画用紙はあらかじめ四つ切より少し小さくした。

コメント