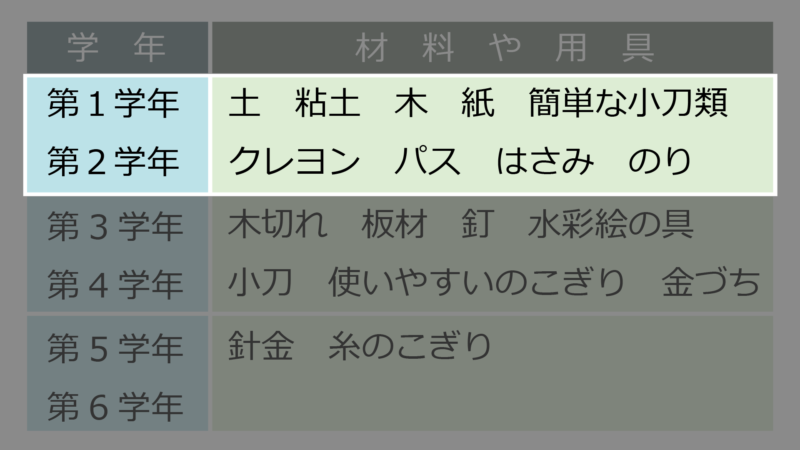

学習指導要領には、第1学年、第2学年の図工で土、粘土、木、紙、クレヨン、パス、はさみ、のり、簡単な小刀類などを扱うことになっています。ここでは、この中から、クレヨンパス、はさみ、のり、簡単な小刀類(カッターナイフ)を取り上げて、その指導のポイントを解説しています。

クレヨン パス

クレヨンパスは就学前から、幼稚園や保育所、家庭などで使用経験のある子どもに馴染みのある用具です。扱い方も難しい点はありません。指導するのは、バラバラにならないように使ったら箱や箱の蓋に戻すことや、先が汚れたらティッシュペーパーなどできれいにすることでしょうか。クレヨンやパスに巻いてある紙は少しずつ破りながら使いますが、紙が全部取れてしまうこともあります。その時クレヨンやパスがまだ長ければ、別の紙を巻き付けておくと手がよごれません。

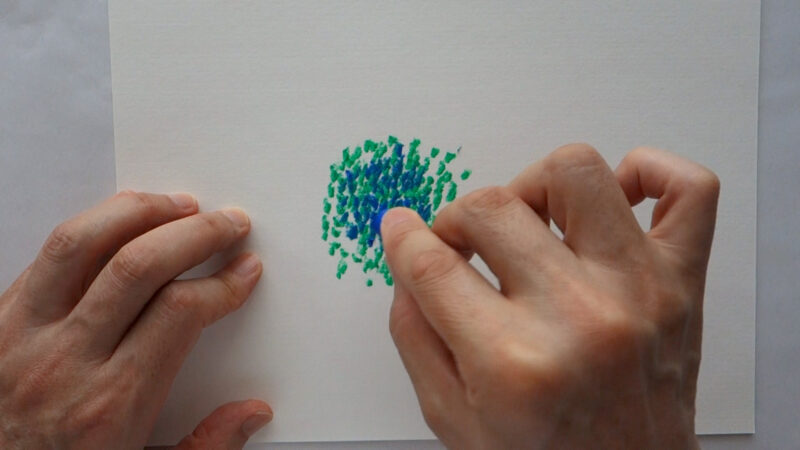

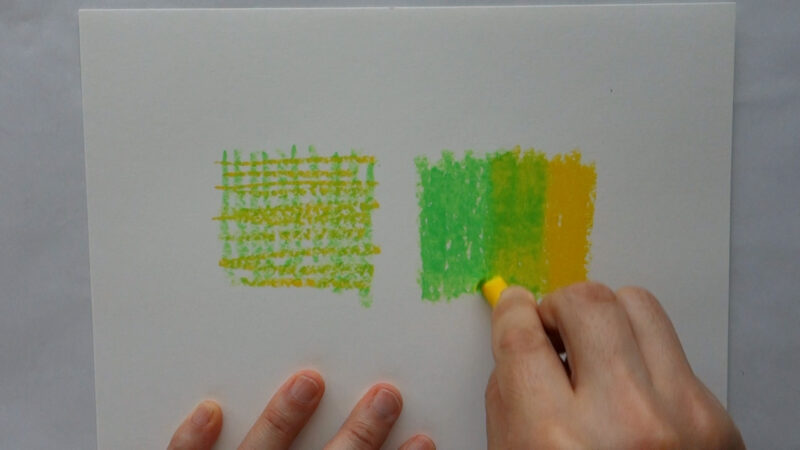

クレヨンやパスで色を塗る時、隙間ができないようにしっかり塗った絵を好まれるかもしれません。このことが悪いという訳ではないのですが、クレヨンパスは思った以上にいろいろな表し方ができます。塗る時の持ち方や力の入れ方で感じが変わりますし、点で重ねたり、線や塗りを重ねたりと、色を重ねるにも違った表現が可能です。ティッシュペーパーを使って塗ったものをぼかすこともできますし、型紙を使うと形を写し取ることもできます。ぜひいろいろ表し方を経験させてあげましょう。

ハサミ

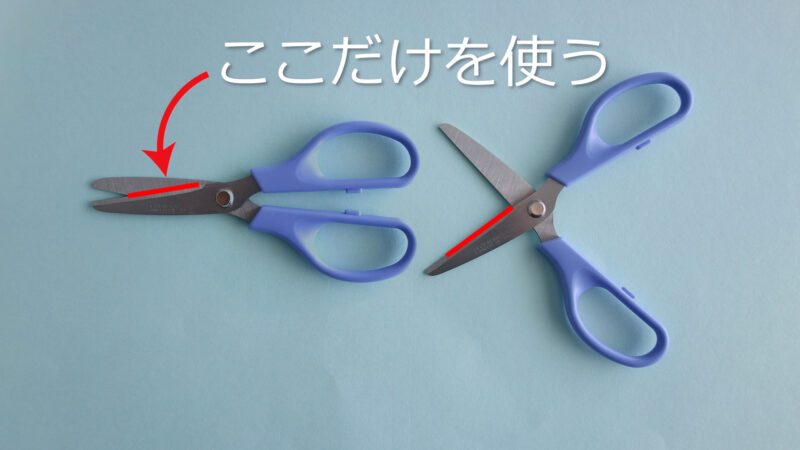

ハサミといえども刃物です。ですから、安全指導は欠かせないでしょう。刃先を人や自分にに向けないことや、ポケットに入れて持ち歩かないことなどは最初に指導しておきましょう。ハサミを人に渡す方法はカッターナイフや彫刻刀など、今後扱う用具に共通します。ですので、ハサミの段階でしっかり身につけておきたいものです。

ハサミの使い方としては、刃先を閉じてしまわないことが切り方のポイントです。子ども達には、チョッキン、チョッキンではなく、チョキ、チョキと切るという言い方で説明するといいでしょう。

また曲がった線を切るときには、紙を動かして切ります。いろいろな形に紙を切ることで、紙の動かし方を含めたハサミの扱い方が上達します。

のり

でんぷん糊を使う場合、カップ入りであってもチューブ入りであっても、塗り広げる必要があります。紙や周りをのりでベタベタにしながら、なおうまく貼り付けることができない子がいます。そういった子の多くは、糊をたくさん使い過ぎています。糊に限らず接着剤は乾くことで接着できますが、多過ぎるとなかなか乾きません。

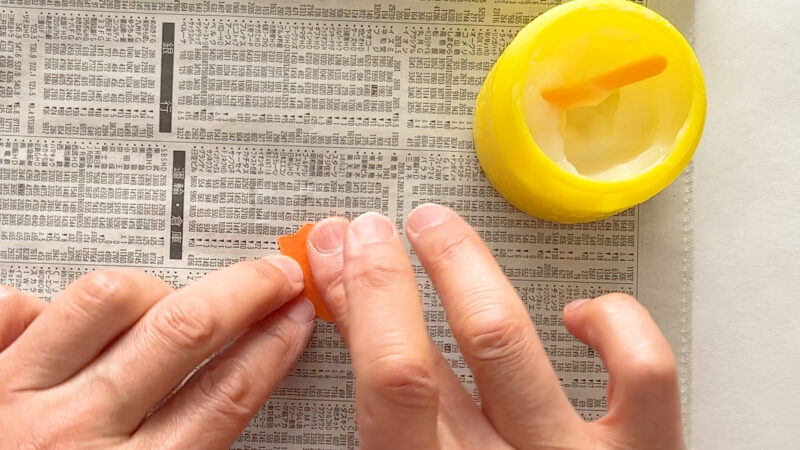

糊の多過ぎる理由ですが、紙に糊を出したら、そのまま貼り付けることが挙げられるでしょう。でんぷん糊は、「出す」と「貼る」の間に「広げる」が必要です。指で広げる場合は、紙を持つ指と異なる指がいいので、中指を使うようにします。

といっても、なかなか徹底は難しいものです。代わりに、湿らせたタオルなどを横に置いていて、指が汚れたらそれできれいにしながら貼っていく方法をお勧めします。この方法ならひとさし指で糊を付けても大丈夫です。

カッターナイフ

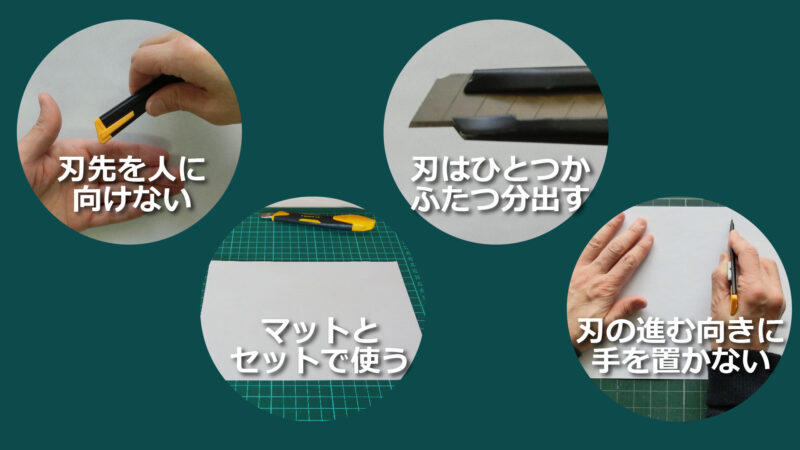

いままで紹介してきた用具は1年生から使いますが、カッターナイフは2年生で扱われることが多いです。クレヨン、パスやハサミ、糊と違い殆どの子どもが触ったことのない用具ですので、丁寧に指導していきましょう。

ハサミと同様に安全指導が必要ですし、カッターマットの扱いや刃の出し方や持ち方など指導することがたくさんあります。ただうまく切るためのコツはシンプルです。手は動かさず固定するつもりで、肘を引いて切ることです。

カッターナイフを使う場合は、刃の管理も大切です。カッターナイフの刃は思いの外劣化が早く、その劣化は刃全体に及んでいる場合が多いです。そうなっていると、刃先を折り取っても切れ味は回復しません。一度でも使って、その後時間が経っている場合などは刃が悪くなっていることがあるので、切れ味を確認しておきましょう。ティッシュペーパーを新品の刃で切ってみて、それと比較すると切れ味が確認しやすいのでお勧めです。

1年生2年生で扱う図工の用具を動画で解説

このページの内容を図や動画を使って詳しく解説しています。ここで取り上げられなかった絵の具の扱いも解説していますので、ぜひご覧下さい。

コメント